根本駅周辺

根本駅略史(ウィキペディアより抜粋)

1920年(大正9年)2月15日,東濃鉄道(初代)の駅として開業。

1926年(大正15年)9月25日,東濃鉄道の国有化により,鉄道省太多線の駅となる。

1928年(昭和3年)10月1日, 改軌新線開業により廃止。

1952年(昭和27年)12月26日,新線上で日本国有鉄道(国鉄)の駅として再開業。

1987年(昭和62年)4月1日,国鉄分割民営化により,東海旅客鉄道(JR東海)の駅となる。

概説

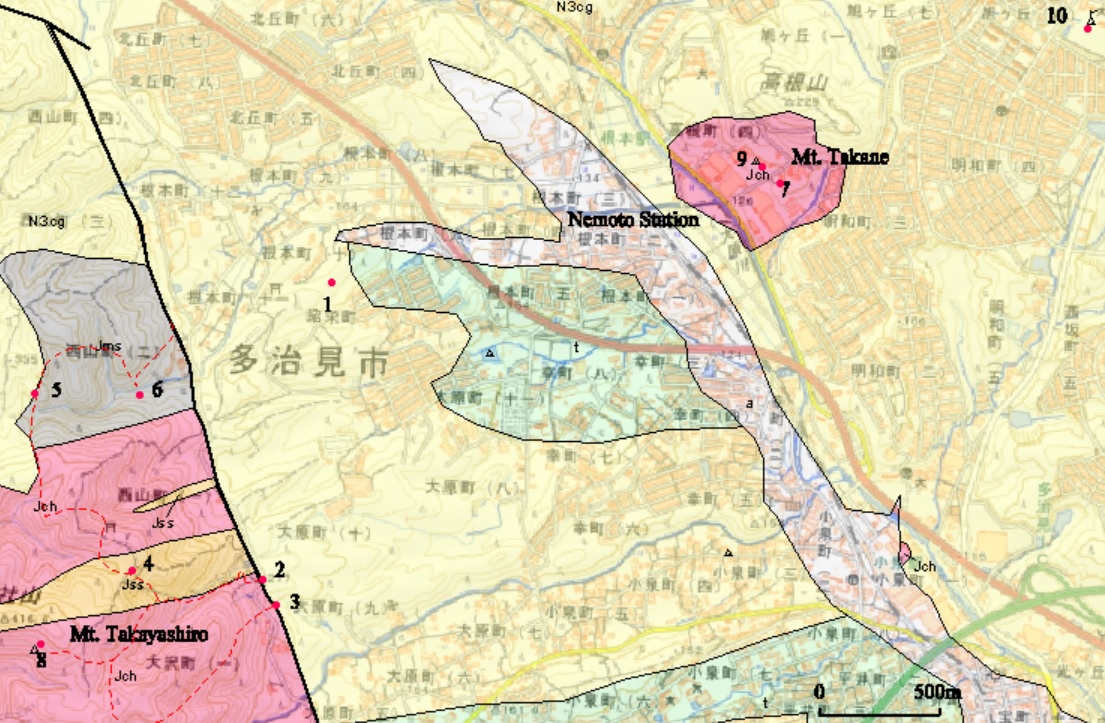

根本駅から,東側に独立した小山を,西側に山稜を見ることができる。東の小山は高根山でチャートからなる。西側は高社(たかやしろ)山をピークとして南北方向にのびる山稜で,チャート(Jch),砂岩(Jss),泥岩(Jms)からなる。いずれも中生代の地層である。根本駅とそれらの山塊の間は,東海層群の土岐れき層(N3cg)とそれを覆う第四紀の段丘堆積物(t)や河川沿いの沖積層(a)である。

山稜の中生代の地層と緩斜面の土岐れき層との境は,地形的に不連続で断層関係にある(産総研のシームレス地質図より)。

地質図 産総研地質図を加筆修正

観察要点

根本駅から山稜に向かう道沿いには土岐れき層がところどころに露出する(例えば地図上の地点1)。

緩斜面を西へ歩いていくと山稜縁沿いの県道に至る。山稜縁沿いは,中生代の地層と土岐れき層の境は断層(産総研)で地形的に不連続である。

高社山と周辺の山道に至る登り口が県道沿いに2ヶ所ある(地点2と3)。

山稜の山道を北へたどると高社神社(地点4)を経て,根本城址(地点6)に至る。根本城址周辺は中生代の泥岩である。

根本城址に向かう途中で,ゴルフ場付近ではれき層である(地点5)。県道沿いの断層を境に西側で100mほどの高くなっていることがわかる。

高根山の遊歩道沿いにはチャートが露出している。かつてはマンガンを採掘し,トロッコでふもとの集積場に運んでいたという(地元の人の話)。

チャート層にれき層が重なっているところがある(地点7)。中生代に形成されたチャートの上に,新生代になってできた湖でれきが堆積したものである。その境界には2億年の時間間隙がある。不整合である。

高社山(地点8)や高根山(地点9)の山頂には三角点がある。三角点は地図作成の基準となるものである。三角点間の距離や角度は三角測量で求めることができる。長年の測量から地殻変動などを求めることができる。現在では人工衛星を利用することで,その場所の緯度や経度を求める。

現在では電子基準点が設けられ,常時人工衛星を利用して大地の動きを監視している。根本駅周辺では,高根山から東の北栄小学校の隣にある公園内に電子基準点がある(地点10)。

写真1 山稜登り口(地点2)

写真2 根本城址(地点6)

写真3 高根山のチャートとれき層の関係(地点7)

写真4 高社山の三角点(地点8)

写真5 電子基準点(地点10)

付録

三角測量,三角点,電子基準点の原理

地上で実際に測った一本の線を基礎に次々に三角形の内角を測定することで点の位置を決定していくのを三角測量という。三角点(写真4)はこのような三角測量を行う際,経度・緯度・標高の基準になる点である。三角点それ自体も,日本の基準点から順に三角測量を行って位置を決めたものである。

最近は,三角測量によらず,人工衛星を使って位置を決めることが多い。GNSS (Global Navigation Satellite Systems) 測量という。ほかの基準点から見通せなくても位置を決められる。

電子基準点(写真5)とは,人工衛星の電波を受けて正確な測量を行うための基準点。電子基準点同士の相対的な位置関係を利用して,地殻変動の監視を行っている。