小泉駅周辺

小泉駅略史(ウィキペディアより抜粋(

1918年(大正7年)12月28日:東濃鉄道(初代)新多治見駅 - 広見駅間の開通と同時に開業。

1926年(大正15年)9月25日:東濃鉄道の国有化により鉄道省太多線の駅となる。

1928年(昭和3年)10月1日:改軌新線開業により現在地に移転。

1987年(昭和62年)4月1日:国鉄分割民営化に伴い,JR東海の駅となる。

概説

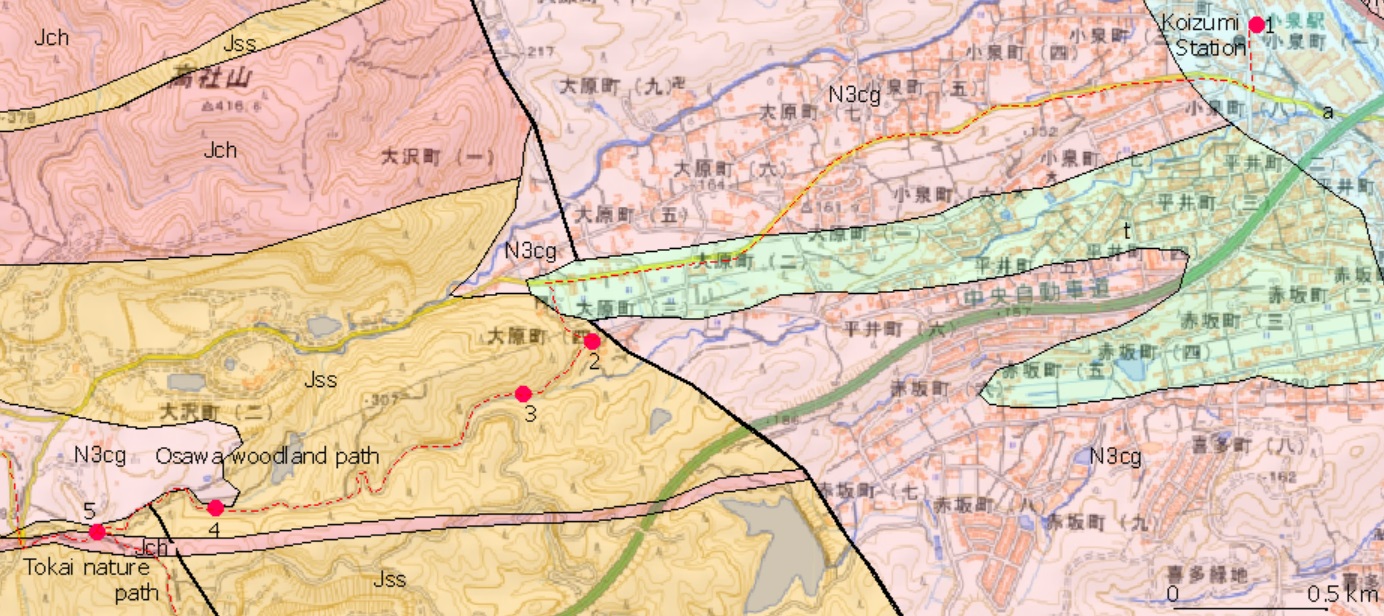

小泉駅から西に向かい林道沿いの地質を見学しながら東海自然歩道に至る。小泉駅付近の沖積層(a)、山側に向かう道沿いのなだらかな傾斜地に段丘堆積物(t)、東海層群の土岐れき層(N3cg)が分布する。山塊部はチャート(Jch)と砂岩(Jss)からなる。土岐れき層が覆っているところもある。

地質図 産総研地質図を加筆修正

観察要点

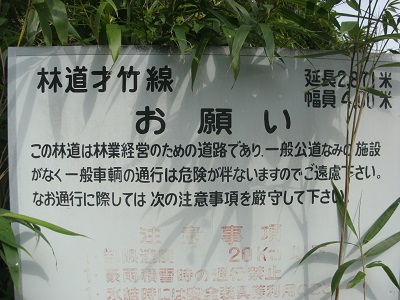

小泉駅(地点1,写真1)を出て道を左(南)にたどる。太い道に出たら右(北)へ向かう。地図を参照して,道なりあるいはやや細い道をたどりながら西に向かう。土岐れき層がところどころに露出する。山稜の森に至り林道(才竹線)に入る(地点2,写真2)。少し行くと二つの林道に分かれる。ここでは右側の林道(大沢線)をとる。この分岐周辺には砂岩が露出している(地点3,写真3)。地層は北北西に傾斜している。

しばらく行くとシデコブシの案内(地点4,写真4)がある。シデコブシ(学名:Magnolia stellata)は,落葉小高木から低木のモクレン科モクレン属に属する。和名は,花の形がコブシに似ており,花被片が白く細長く伸び,しで(しめ縄や玉串につける紙)のようであることに由来する(ウィキペディアより)。東海地方の一部の湿地の自生個体群は絶滅危惧に指定されている。

シデコブシ自生地から先(西)の林道沿いにところどころにチャートが露出する。大沢グランドは土岐れき層からなっている。大沢グランドをすぎると東海自然歩道に合流する(地点5,写真5)。

写真1 小泉駅舎

写真2 林道入口

写真3-1 林道沿いの砂岩(その1) 地層が成層している。

写真3-2 林道沿いの砂岩(その2) 砂岩は薄い泥岩(中央の暗灰色部)をはさむ。

写真4 シデコブシ自生地

写真5 東海自然歩道に合流

付録 地層と地層の走向傾斜

地層とは,(もともと)水平方向の広がりの大きい層状の堆積物や堆積岩のこと。個々の地層(単層)の上面と下面は堆積の休止期を示す層理面である。上記の写真3(その2)では砂岩に薄い泥岩のはさみがあり,層理面と認定できる。

地層の面(層理面)がどちらの方向に延長でき,傾きがどちらの向きにどのくらい傾いているか知る必要がある。地層の延長の方向を走向,傾きを傾斜という。すなわち,走向は地層面と水平面と交わる直線の方向,傾斜は走向に直角で水平面となす傾きのことである。

次の図(ウィキペディアより)は地層の走向と傾斜を説明する。

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Dip.svg

この図の1が走向,2が傾斜を表す。水平面上で走向に直交する方向(3)と傾斜方向(2)がなす角度が傾斜角(4)である。