多治見駅周辺

多治見駅略史(ウィキペディアより抜粋)

1900年(明治33年)7月25日:名古屋駅から官設鉄道が敷設され,終着駅として開業する。

1902年(明治35年)12月21日:官設鉄道が中津駅(現在の中津川駅)まで延伸され,途中駅となる。

1918年(大正7年)12月28日:東濃鉄道が新多治見駅から広見駅(現在の可児駅)まで敷設され,新多治見駅が開業する。

1926年(大正15年)9月25日:東濃鉄道が国有化され,太多線の所属となる。同時に新多治見駅を多治見駅に統合する。

1987年(昭和62年)4月1日:国鉄分割民営化により東海旅客鉄道(JR東海)・日本貨物鉄道(JR貨物)の駅となる。

概説

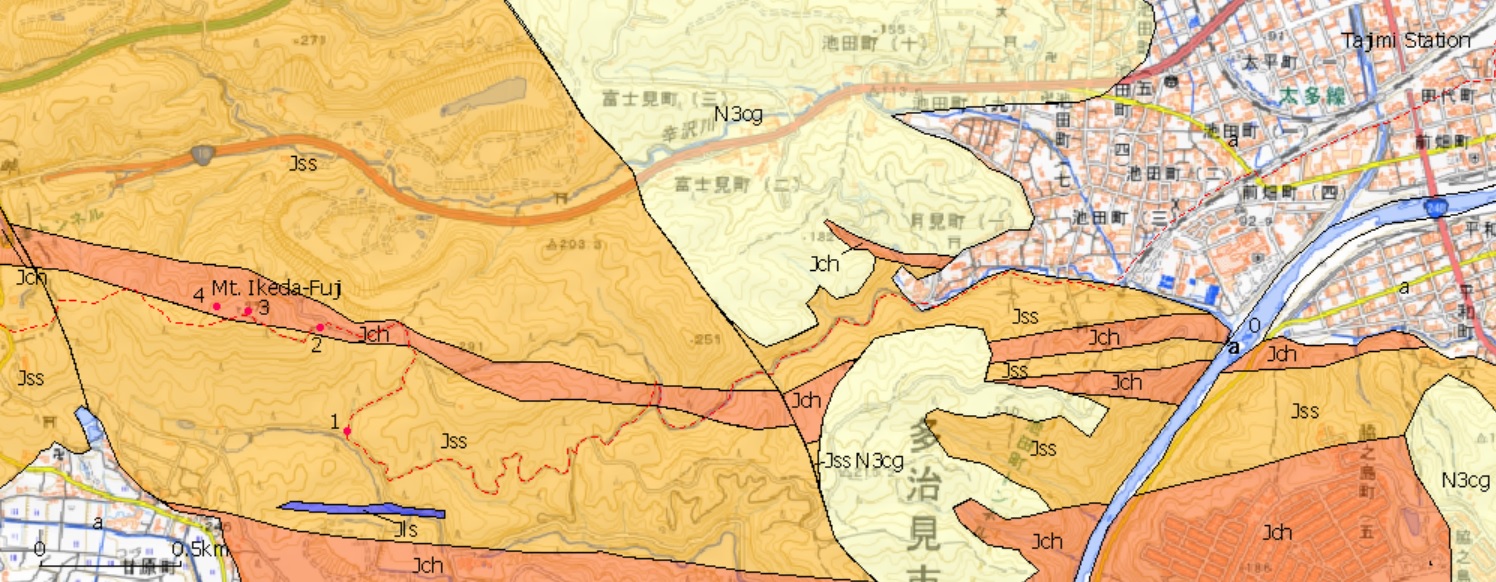

多治見駅から西側の山塊の地質は,主に砂岩(Jss)からなり,チャート(Jch)をはさむ。産総研の地質編集図には,小規模な石灰岩(Jls)も報告されている。地質構造は走向が東西方向で南に傾斜である。北隣の小泉駅西側では北傾斜であるので,多治見駅西側のこの山塊の北側に背斜構造が想定される。

山稜で地形がなだらかな部分には,新第三紀末の東海層群の土岐れき層(N3cg)が分布する。山稜東端から多治見駅にかけては沖積層(a)である。

地質図 産総研地質図を加筆修正

観察要点

多治見駅から,中央本線沿いの道に沿って池田地区に至り,池田富士に向かう林道に入る。林道入り口や林道の要所に池田富士方面の案内が整備されている(地点1)。

案内にしたがって進むと池田富士登リ口に至る(地点2,写真2)。わきの道を伝って池田富士山頂(地点3,写真3)に至る。小さな社がある程度で山頂の指標があるわけではない(2023年3月11日現在)。池田富士周辺のチャートには小褶曲構造が発達している(地点4,写真4)。

池田富士から西に山道をたどる。途中に伊吹山が見通せる場所がある。さらに進んで山道が終わり車道となる。東海自然歩道で,少し歩くと春日井三山に至る山道の登リ口がある(写真5)。

写真1 池田富士案内板(地点1)

写真2 池田富士登り口(地点2)

写真3 池田富士山頂付近(地点3)

写真4 チャートの褶曲構造(地点4)

写真5 東海自然歩道,春日井三山登山道入口

付録

褶曲(しゅうきょく)

もともと平面だった地層面が変形して曲がった構造をいう。この褶曲構造で山になる部分を背斜(はいしゃ),谷になる部分を向斜(こうしゃ)という。

小泉より西の林道と多治見の西の林道と山道の間には地質図オーダーの背斜構造がある。池田富士付近は露頭オーダーの褶曲を観察できる。