����Љ�F

��ɂ̒���

���@��ɂƖk��

1 ��ɂ̊T��

2

��ɓ_���߂�����(�P�X�P�P�`�P�Q�N)

3

���{�̓�Ɋϑ���(�P�X�T�U�N�`)

4

�k�ɒT���Ɩk�ɂ̉Ȋw����

�t�^(5��ɒn���T���C6�Z�[�������_�[�l�R�n�̒n�������C7���覐�)

--------------------------

�������m���������C19���I���ɂȂ��ɑ嗤���m�F

1911�N�C��ɓ_�ɃA�����Z���������B

��Ɋϑ��ŃI�]���z�[�������C�t�����̋K���ɂȂ���

---------------------------

�{�����̏�����͂��߂ɂ܂Ƃ߂�B

�₢1

1911�N����12�N�ɂ����ē�ɂ��߂����T�������������B�l�ގj�㏉�߂ē�ɓ_���B�������̑����͒N���B�ǂ��̍����B

(���2�܂Ƃ߂̉��ɋL��)�@���@���@�����N

�₢2

���{�̓�Ɋϑ��D�̒��ň��ތ㖼�É��`�ɌW������Ă���D�̖��O�͉����B

(���3�܂Ƃ߂̉��ɋL��)�@ ���@���@�����N

�₢3

���{�̓�Ɋϑ����̓I�]���z�[�����C���̌��ʁC�n�\�Ŏ��O���������Ȃ邱�Ƃ����O�����B�I�]���z�[���̌����͉����B

(���3�܂Ƃ߂̉��ɋL��)�@ ���@���@�����N

========

���@��ɂƖk��

�n���̓�Ɩk�̂͂�����ɂƖk�ɂł���B�Ă͑��z�����܂��C�~�͑��z������o���Ȃ��C�I�[�������o������ȂǁC�ɒn���̓����͋��ʂ���B�������Ȃ���C�k�ɂ͊C�œ�ɂ͑嗤�ł���ȂLjႢ������B

(1)��

��(�n����)�͎��]�����n�\�ʂƂ܂����Ƃ���B�k�ɂƓ�ɁB

��Ɍ��Ɩk�Ɍ��͈�������z���o�Ȃ��C�o������ܓx�̈�B66��33�f�ł���B

����(Magnetic pole)�́C���ʎ����w���B���͐^���������B

�n���C��(������)�� Gemagnetic pole�C�n���̒��S��ʂ�_����(�o�Ɏq)���l���C���̎��ƒn�\�������_�B

(2)�嗤�ƊC

��ɂ͒��S���嗤�Ŏ���ɊC���L�����Ă���B�k�ɂ́C���S���C�Ŏ����嗤�����͂�ł���B

(3)

���Ɩ�

��ɓ_�Ɩk�ɓ_�ł͈�������z�͓������x�Ő������ɕ��s�ɉ���Ă���B�t����H���̓��ɂ́C���������M���M���Ɏ���B

�Ⴆ�C1���ɂ͓�ɂ͔���Ŗk�ɂ͋ɖ�ł���B

(4)�ǂ�ȓ���������̂�

�k�ɂɂ̓V���N�}�C��ɂɂ̓y���M���B

(5)�̓y

��ɂɂ͊e���̊�n�����邪�C�ǂ����̍��̗̓y�ł͂Ȃ��B��ɏ��Ŏ����J����R����n������Ȃ��Ƃ��Ă���B

�k��(��)�ɂ͂����ȍ�������̓y��̊C�������Ă���B

�Q�l�����@�����V���f�W�^���@��ɂƖk��

���@https://www.asahi.com/eco/polar/

1.��ɊT��

�T�����j�F��ɑ嗤�́C�M���V�����ォ�疢�m�̑嗤�Ƃ��đz������Ă������C7���I�ɂȂ�Ɠ�ɍs���ƕX������Ă��邱�Ƃő嗤����������ттĂ����B15���I�����q�C����ƂȂ�C�e������ɑ嗤�����߁C1820�N�ɗ��n�����ۂɌ��邱�Ƃ��ł����B19���I������20���I�O�����߂ɂ����ē�ɒT�������݂��C��ɓ_���B���������B

�n�`�T���F��ɑ嗤Antarctica�́C�n���̍ł���ɂ���C��ɓ_���܂ޑ嗤�ŁC�ʐϖ�1230��������m�]�C���{��30�{�ȏ�̑嗤�B�唼�͑嗤�X���ɕ����邪�C�C�ݕ�������R�n�ɘI���(�낪���C�������Ă���Ƃ���)������C�n���\����m�邱�Ƃ��ł���B�����ނ�30�x�|150�x�̌o���ɉ�����ɉ��f�R��(Trans

Antarctic Mountains)���n�`�I�E�n���I�ȋ��E�ƂȂ�C����ɂƐ���ɂɕ�����B

��ɑ嗤�̒n�}(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Antarctica.svg

�����(East Antarctica)�Ɛ����(West Antarctica)�ɕ������C���̋��E�͓�ɉ��f�R��(Trans Antarctic Mountains)�ł���B

-----------------------------------------

��ɑ嗤�����܂łƉp�Y�̎���(�E�B�L�y�f�B�A���甲��)

�M���V���̃v�g���}�C�I�X���`�����n�}�Ɂu���m�̓�̑嗤�v���L����C�M���V������ɓ�ɑ嗤�̉\�����w�E����Ă����B

7���I�Ƀ|���l�V�A�l���C�\���J�ŃJ�k�[��������X�̕����ԊC�ɒB�����Ƃ����L�^������B15���I�̍q�C����ɓ���C���m�̊C��ł������씼���ւ̍q�C�������ɍs����悤�ɂȂ�B�Ȃ��Ȃ��嗤���m�F���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������C1820�N�ɂȂ��āC���V�A�C�R�̂׃����O�X�n�E�[���C�p���C�R�̃u�����X�t�B�[���h�C�č��A�U���V���t�̃p�[�}�[���������œ�ɑ嗤������B

19���I������20���I�͂��߂�1917�N����܂ŁC10�����C17�̓�ɒT�������ɓ_���߂����������B�����́C�܂��A����i��ʐM�Z�p������Ȃ����ŁC�̗͂Ɛ��_�͂̌��E�̒��C��ɂɂ����ނ����B�ނ�͒T���Ƃł���ƂƂ��ɍ��̉p�Y�ł��������B�����ł��̂�����ɒT���̉p�Y����Ƃ���Ă���B

���X�ɕ����߂���G���f�������X��(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Endurance_trapped_in_pack_ice.jpg

1914�N�V���N���g��������p���T�����͕X�ɕ����߂��Y������B

---------------------------

1�̂܂Ƃ�

��ɑ嗤�́C�n���̍ł���ɂ���C�ʐς́C���{��30�{�ȏ゠��B�傫������ɂƐ���ɂɂ킯���C���̋��E�͓�ɉ��f�R���ł���B1820�N�C���̑嗤�����ۂɊm�F���ꂽ�B

===========================

�Q�D��ɂ�ڂ�����(�P�X�P�P�`�P�Q�N)�@Towards

South pole (1911-12)

�u1911�N����1912�N�̃V�[�Y��(��ɂ̉Ă̎���)�Ƀm���E�F�[�̃A�����Z���Ɖp���̃X�R�b�g����ɓ_��ԏ��̋������s���Ă����B��������C���{�̔���������ɂōs�����Ă������Ƃ͓��L�ł�B���ǃA�����Z�����l�ގj�㏉�̋ɓ_���B���͂������B�v

3�l�̊T���F

���A�[���E�A�����Z��(Roald Engelbregt Gravning Amundsen, 1872.7.16 - 1928.6.18)

�m���E�F�[�̒T���ƁB��ɋɒn�ɒ��T���ƂƂ��Ēm����B���o�[�g�E�X�R�b�g�Ɠ�ɓ_���B�������C1911�N12��14���ɂ͐l�ގj�㏉�߂ē�ɓ_�ւ̓��B�ɐ����B

�ɒn�T����

1897�@�x���W�J��(�x���M�[)�ɏ��g�ݓ�ɊC�ŏ��̉z�~�B

1903�@�k���ɂɓ��B�B

1905�@�x�[�����O�C�����߂����đ����m�ɂʂ��C�k���q�H���J��B

1911�@�z�G�[���Y�p�ɏ㗤�C�����ē�ɓ_���B�B

1926�@��s�D�Ŗk�ɓ_�ʉ߁B

���o�[�g�E�t�@���R���E�X�R�b�g(Robert Falcon Scott, 1868.6.6 - 1912.3.29)

�C�M���X�̊C�R�R�l�C�T���ƁB��ɒT���ƂƂ��Ēm���C1912�N�ɓ�ɓ_���B���ʂ������C�A�r������S�����B

��ȋɒn�T����

1901-04�@�p����ɒT�������Ƃ��ă��X�C�֍s���B�G�h���[�h���������h���B

1902�@�V���b�N���g���Ȃǂƌ�����œ�ɓ_���߂����C���82�x17���ň����Ԃ��B

1902�@�����X�������C�h���C�o���[������B

1911�@���X����n�o���B

1912�@��ɓ_�ɓ��B���邪�A�r�S���Ȃ�B

���� ��(���点 �̂� (Nobu Shirase, ���v���N6��13, 1861.7.20 - ���a21�N9��4��, 1946.9.4)

���{�̗��R�R�l�C��ɒT���ƁB�ŏI�K���͗��R�n�d(�����傤)�����сB�c���͒m��(�����傤)�B

�T�����͕ʍ��ŏڏq�B

--------------------

��ɓ_���߂�����

�A�����Z���F1911�N12��14����ɓ_���������Ė�����n�ɖ߂�

�X�R�b�g�F1912�N1��17����ɓ_�����C�A�H���S�B

�����F1912�N1��28�����80��5'�C���o156��37'�ň����Ԃ�

�X�C�̃t������(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Amundsen-Fram.jpg

�t�������́C1893�N����1896�N�C�i���Z���ɂ��k�ɊC�����Ɏg���C�A�����Z���̓�ɉ����ł������B

----------------------

�A�����Z�����ƃX�R�b�g���̑�����s��

�A�����Z����

���炩���ߐH����R���̒lj���(�f�|)����82�x�܂ŗp�ӂ��Ă����B

�ړ���i�́C�O���[�������h�Ȃǂ̌o�����猢�����p���C�X�L�[�����p�����B

�s���J�n�𑁂߂ɂ��ēV�����Ȃ�O�ɋA�҂����B

10��19���o���C12��14���\17����ɓ_�C1��25����n�A�ҁC1��26���t���������`

�A�����Z�����ɓ_���s�r��(�E�B�L�y�f�B�A)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Aan_de_Zuidpool_-_p1913-141.jpg

�A�����Z������ɓ_���B(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Amundsen_Expedition_at_South_Pole.jpg

�X�R�b�g��

�H���̒lj���(�f�|)��1�g���f�|�œ��79�x29���ɒu���B

�ړ��͔n����ƌ�����C��̂�n�ɂ��Č�������y�������B

�ړ��͌��Ǔk���ƂȂ����B���Ԃ��������̏�ŕ�������B

�s���͂��x��11��1���ɏo���C�n�͂��Ȃ�͂��߂Ɏ��ɐ₦���B�܂��C�����A���Ă��܂��B12��11������k���ł���������B1��17����ɓ_�ɓ��B���邪�C�A�H����C3��29���܂łɑS�����S�B10���Ɉ�̊m�F�B

�X�R�b�g����ɓ_�ɂ�(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Scottgroup.jpg

���̌�̋A�H�őS������B

�����̍\���⏀���̔�r

�f�|(�H���Ȃǂ����炩���߃R�[�X�ɗp�ӂ��邱��)�́C�A�����[�����̕��������(�ɓ_�߂���)�p�ӁB

�ړ���i�́C�A�����Z�����͌�����C�X�R�b�g���͔n������̗p�B

���̍\���́C�A�����Z�������������s�����C�X�R�b�g���͑�l���ł������B

���[�_�[�V�b�v

�X�R�b�g�́C�R�����̏�Ӊ��B�C�p���R�l�Ƃ��Ă̌ւ肪�������B

�A�����Z���́C�`�[�����[�N�d���C���C�Ƒn�ӍH�v�ݏo���C�����ɏ��������B

---------------------------

���1

1911�N����12�N�ɂ����ē�ɂ��߂����T�������������B�l�ގj�㏉�߂ē�ɓ_���B�������̑����͒N���B�ǂ��̍����B

���2�܂Ƃ߂̉��ɋL���B

----------------------------

�������̌���

������(���点�̂�)�́C��ɓ_�ɂ�������Ȃ��������C�������̂܂����{�̍��͂��\���łȂ����ɁC��ɑ嗤�ɑ��ݓ��ꂽ�B�ނ̎����`����ނ̐����������ɑ嗤�ł̍s�����Љ��B

�Q�l�����F

�����@�ށ@�l�Ԃ̋L�^61�u���̓�ɒT���L�v�C���{�}���Z���^�[pp.298�C1998�N.

��㐳���@�ɒn�����C�u�����[�@�u���{��ɒT�������@�����@�ށv�C���R�����X pp154�C2012�N�D

�����@�ށ@�r�������������@�m������

�o�����痤�R���c�Ɛ瓇�T��

1861.7�@�@�o��(�H�c���ɂ��َs)

�L�c�l��߂܂��悤�Ƃ��ăP�K������ȂǁC�r���ł������B�V�R���ɂ����邪�C���̕�n�̖݂�H�ׂđS�������Ǝ����`�ɂ���B

16�̎������ɏo��B�R��ɕ�����Ȃǂ��ďH�c���瓌���܂�10���������B���{�莛�h�̊w�Z�ɓ���B�֑����Ă���ԂɌR���Ɏu�肵�C����J�̋����c�ɓ���B

1879�@�@�@���R���c(����J�����c�C���̌������)

����23�N�H�̐����t�c�@�����K���ɁC���@�ɂ������ʌ����Y���R�Ɖ�C�k�ɒT�����������Ƙb���B���R�͂��̑O�ɐ瓇�⊒���Œb�B�ƌo����ςނ悤�悤���߂�B

1893-1895�@�瓇�T��

����26�N�C�S�i��т̐瓇�����ɉ����B�瓇��k�Ɍ������C�V���X�R�^��(�̎q�ÒO)��9���̉z�N�҂��Ƃǂ߁C����ɗk�[�̃V���V��(���)���ɓn��B8��31���ł�����������Ȋ��C�ł������B�A�U���V����N�}�����s���ē~���z���B����27�N�ɂȂ�S�i��тق��͓��n�A�`�C����5���ƂƂ��ɉz�N�ɓ���B�X�������C���킽��J���`���b�J�����Ɏ���Ȃǂ����B

�瓇��(�p�����C�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Demis-kurils-russian_names.png

�S�i����(���Ȃ肽���C1860-1924) �C�R��с@�k�瓇�̒T���E�J���ɐs�́@�E�B�L�y�f�B�A���

Gunji_Shigetada.jpg

(429�~657) (wikimedia.org)

�S�i�瓇�T���o�q(1893.3.20)�̋ъG�@�E�B�L�y�f�B�A���

Ukiyoe_where_Shigetada_Gunji_was_drawn.jpg

(854�~441) (wikimedia.org)

1904-06�@���I�푈�]�R

�ɓ���]��C�G�e�ɉE�����������Ȃǂ��������͂Ƃǂ߂�B����38�N�ɒ��тƂȂ�B���B�R���Q�d���͎��ʏ��R�ł��������C�푈�I����C�����B

��ɒT��������

1909�@�@�@��ɍs�������f

����42�N�ɕč��̃y�A���[���k�ɂj�̕�āC��ɒT�������ӂ����B

��G�d�M���C�T�؏��R���͂��ߑ����̎^���҂��牞���ď����ɂ�����B�o��̓s��������D��200�g�����Ƃ����B������ۂ��ɒT���̍q�C�D�Ƃ��ē��肵���B�����������u�J��ہv�Ɩ����B

�J���(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Kainan-Maru.JPG

��ɒT�������͔����ޑ����͂���9���C�D���͖쑺���g�D���͂���18���B

1910.11.29 �J��ۂœ��{���o��

12.29 �ԓ��ʉ߁C

1911.2.8-10 �E�G�����g����`�C�ΒY�C�������C�H���̕�[�B

2.11 �E�G�����g���o���B

2.28 �X�R�����B��I�[�����F�߂�B

3.6 ��ɑ嗤���]�B�샔�B�N�g���A�����h�̃A�h�~�����e�B�[�R����T�r�l�R�Ȃǂ̍��������B

���̌�C�D�͏㗤�\�ȂƂ�������ߍq�s���邪�C�X���ƓV���Œf�O����B

�@�@�@3.15�ċ������������]���C�V�h�j�[�ցB

�@�@�@4.30�I�[�X�g�����A���C�݂�����B

1911.5 �I�[�X�g�����A�E�V�h�j�[���`

5.1 �V�h�j�[�`�ɓ��d�B

5.16�V�h�j�[�~���X�g�z���������̕Ћ��ɖ�c������݂��C�����Ő����B

�@�@�@�@�@�����C�I�[�X�g�����A�l����͖����ɗ����҂Ǝv���C���}����Ȃ������B

�@�@�@�@�@�V�h�j�[��w�f�r�b�g��������̎^���ĉp�Y�Ƃ��Ĉ�����悤�ɂȂ�

10.18 �ꎞ�A�����Ă����쑺�D�����C�ċ��p�̗ƐH�⏀���i���g���߂�B

11.16 ���c���L���͐V���ȑ����ƌ��𗦂��ė���B

1911.11�V�h�j�[��

11.19 �V�h�j�[�`�o���B

12.11 �X�R���F�B

1912.1.3 ���n���F�C�T�r�l�R�m�F�B

�@�@�@�@�@�S�����X�͂ɏ㗤���\�@�����B

�@�@�@�@�@�~�p�Ńm���E�F�[���̃t��������F�߂�B

�@�@�@�@�@�O�����ɕ�����X��ɏ㗤�C��U�D�ɂ��ǂ�B

�@�@�@1.17-18�ו����g���C���̊ԂɃt����������2�����K�C�J��ۂ����^�Ȃ��Ƃɋ����B

�@�@�@1.19 �{�i�I�ȏ㗤�B�ːi���C���ݑ��C�����n�ϑ����ɕ������B

���ݑ��̍s��

1912.1.19 �������7���������n�Ɏc���J��ۂ̓G�h���[�h���������h�Ɍ����o�q�B

�@�@�@1.23 �J��ۓ��d�B��������2���ɕ�����s���B�c��y���M���̊ώ@�Ȃǂ��s���B

�@�@�@1.24 �X�Ǔo�����s���Ȃǂ��ăA���L�T���h���A�R���̘I���ڎw�����C��4m�C�[��15m�̋T�R����тɑ���O�i��f�O�B

�@�@�@1.24�@2230�J��ۂɋA�D�B���s��60�q�C���v����39���Ԃł������B

�@�@�@1.24�@2400�J��ہC�o�q�B

�@�@�@1.26�@1200 ���76��05���C���o151��20���̈ʒu�őD���Ԃ����_�ցB

�@�@�@2.3�@�ːi���ƍ����n�̑����������B

�ːi���̍s��

1912.1 �z�G�[���Y�p���C�ːi����Ɍ�����

�@�@�@1.20 �����̎҂����C�������Ȃ����ːi���s�B

�@�@�@�@������͑O����15�������C�����13�������ʼnו����^�ԁB

�@�@�@1.21�吁��C�S�g����Ŗ��c�B

�@�@�@1.22�܂�C�O���̐��������s�͍���B�ו��ꕔ���f�|���Č�����̕��S�����Ȃ�����B

�@�@�@1.23�r�����琁��C���E�����Ȃ��Ȃ�B

�@�@�@1.24�܂�C�O�i�B

�@�@�@1.25�啗��B����i�H���������B�O���̌��̕��𗊂�ɑO���ƍ����B

�@�@�@1.26����C�V�C�̉�҂��O�i�B

�@�@�@1.27�܂�C�O�i�����s�B

�@�@�@1.28�܂�C�O������O�i�C0��30���C���c�B�������ŏI�n�_�B

1912.1.28�@S80��5'���B�C����������Ԃ����ƂƂȂ�B

�@�@�@�@�@�A�H�ɏA���B����J�ŕa���������Ȃ�B�����C�A��̐i�s�͑����B

�@�@�@�@�@�����Z���C�����n(�x�[�X�L�����v)�ւ̃��[�g���͂����肵�Ȃ��B

�@�@�@1.31 ��������C�����n�̏����������Ɍ��o���B

���������C�����n�ł̊ϑ�������(��������)�B

�@�@�@2.3 ���ɂ���J��ۂɍ��}�C�m�F�Ƃ��B

�@�@�@2.4 ��D�J�n�C�A�H�ɏA���B

�������ŏI���B�n�_(�E�B�L�y�f�B�A)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Yamato_Snowfield.JPG

1912.2 �z�G�[���Y�p�o��

1912.6 �C��ۋA��

�@�@�@6.21 ��G�@�ɂċA����

�@�@�@6.25 (����45�N)�����̍c���q�a���ق��c���̌�O�ɂē�ɒT�������ʐ^��V��(�Ă���)�B

��G�d�M��Ɣ�������

https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/19/data/37/001.html

�㔼���́C���ԍς̂��ߊe�n�ōu���̍s�r(����)�ƂȂ�B

�u�����锒��(1939)�C�{�̖��؋����

https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/19/data/42/001.html

1921-1924�瓇(�_�����ȏ���)

1927 �A�����Z���Ɠ������q�R�̃m���E�F�[�㗝���g�@�ʼn

1933 ���{�ɒn������n��

1935�@�؍���Еt����B

�ӔN

1940 �������J�҂Ƃ��ĕ\�������

1942�@��ʌ��k�����S�ЎR���ɏZ�ށB�u���̓�ɒT���L�v���o�ŁB

1944�@�u��ɂƖk�Ɂv���o�ŁB���Ƃ̋��Y�̏�@���ɑa�J�B

1945�@�I��B���Y�����ʌ��ЎR���̎���Ɉ����g����B

1946.5�@���q��q��������������g����B

1946.6���q��q�ƂƂ��ɋ��s�̑��t�ցB�}�b�J�[�T�[�������ĂɁu��a�ጴ�v�����{�̗̓y�ł���Ƃ̏��Ȃ𑗂�B

1946.8.19�@���q�̒��j�͌����𗊂舤�m�����꒬�厚���ꎚ�V�_72(���݂̖L�c�s�_����2����)�́u���\�v���X�C��ؖ�����ֈڂ�B

1946.9.4�@���ǂŎ���(85��)�C�K�˂钢��q�͏��Ȃ��₵�����V�ł������B

��ɒT�������@��a�ጴ�J��҂̕�@(���m�������s�g�ǒ����ю�)

The_grave_of_Shirase_Nobu.jpg

(832�~624) (wikimedia.org)

�E�B�L�y�f�B�A���

-----------------------------

2�̂܂Ƃ�

1911�N����1912�N�̃V�[�Y��(��ɂ̉Ă̎���)�ɉp���̃X�R�b�g�ƃm���E�F�[�̃A�����Z������ɓ_��ԏ��̋������s���Ă����B�A�����Z������1911�N12��14���\17����ɓ_�ɑ؍݂��C��1912�N1��25����n�A�҂����B�l�ގj�㏉�̋ɓ_���B�ł���B�X�R�b�g����1912�N1��17����ɓ_���B������A�H����C3��29���܂łɑS�����S�B�A�����Z�����͌�������g�p�C�X�R�b�g���͔n���g�p�B�A�����Z�����́C�{�ԑO�ɋA�H�̐H���ȂǓr���ɏ�������ȂǓ��O�ȏ������s���Ă����B

��������C���{�̔���������ɂōs�����Ă����B����������ɓ_���߂��������C���80�x5���Œf�O�C�A�H�ɂ����B

�₢1�̉�

��@���A�[���E�A�����Z��(Roald Engelbregt Gravning Amundsen)�C�m���E�F�[

=============================

3. ���{�̓�Ɋϑ�����(1956�N�`)�@ Japanese Antarctica Research Expedition

(1956-)

���̒n���ϑ��N�ɂ��킹�C���{�͓�Ɋϑ���g�D�����B1957�N�ɏ��a��n���J�݂��C�z�~���s���B���ꂩ�猻�݂܂ŁC��ɂł̌����ϑ����������āC�n�����̕ω���m��̂ɖ𗧂��Ă���B�v���n�u�Z��ȂǓ�ɂŊJ�����ꂽ�Z�p�������̈ꕔ�ɂȂ��Ă���B

-------------------------------

���{�̊ϑ��D���n�̕ϑJ

1956 �u�@�J�v���Ɋϑ��D�ɉ����C��1�����o���B

1957 �u���a��n�v�J�݁C�z�~�������B

1958 �z�~�f�O�C������u

1959 �^���E�W�������m�F�C�z�~�ĊJ

1962 ���a��n��

1966 �V�ϑ��D�u�ӂ��v�C���a��n�ĊJ�C�z�~

1970 �u�݂��ي�n�v�J��

1984 �V�ϑ��D�u���点�v��ɂ�

1985 �u��������n�v�J��

1994 �u�h�[���ӂ���n�v�J��

2009 �V�ϑ��D�u���点�v(2��)��ɂ�

------------------------------

�����̓��{�̓�Ɋϑ���

1957 ���{��Ɋϑ����C���a��n�J��

�㗤��

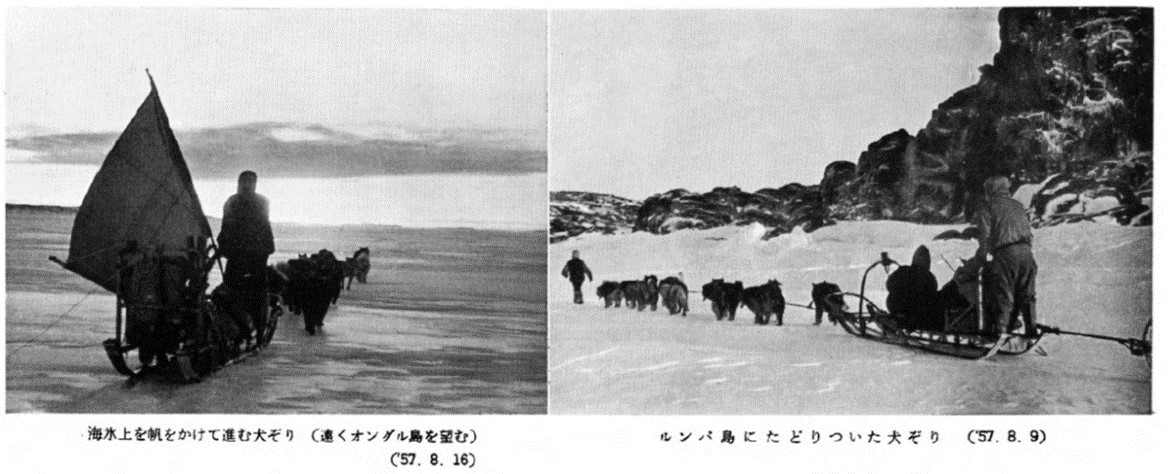

��P����Ɋϑ����z�~���L�@

�E���n�ɍs���܂ʼnz�~���s�����͌��肵�Ă��Ȃ������B

�E�z�~�͐��x�h�O�Y������Ƃ���11���ōs���B

�E���Ԃ͐����ɍ�����ɂߒ������̍s�����s�\�ł������B

�E�����Œ������s�ɂ́C�����肪���p���ꂽ�B(�J���t�g��)

�E���N�x�C�V���X�̏�Ԃ������C�D���߂Â����C�Q�����z�~��f�O�B

�E���낤���đ�P���������e���C�Œ���̎���������������B

�E���̑��������e�ł�����n�Ɏc���B

������(�e�r�O�C�n���j���[�X No.46,

1958���)

������ɂ��{�c���k�[�e������

���a��n����170�������n�ɂ���{�c���k�[�e��������Ō������B

�{�c���k�[�e�����o���C1�����̉����ł���B

1�����Ȍ�C40�N�߂�������34�����܂œ��n�ɑ��ݓ���邱�Ƃ͂Ȃ������B

���H�ʼn��������̂�1���������ł���B

�u������ɂ��ꂽ���̂����^���ƃW��������

�Q�����z�~�f�O�Ō���u�����肵�����C���̃V�[�Y���ɑ�R�������㗤����ƁC�Q�C�������Ă����B

�Q�l�@47�����̃{�c���k�[�e�������L(�����x����ɒʐM���)

http://about.montbell.jp/common/system/information/disp.php?c=8&id=78

�ŏ��̎ʐ^��4��̉E�[�́u���R�v�Ɩ�������Ă���B

���R�s�Ƃ͖����ŁC1������������Ɍh�ӂ�\�������Ƃɂ��ȂށB

--------------------

�ϑ��D�u�@�J�v�̕��@-- ���^�C�^�t�C�������̑D

1938 �\�A���ϕX�^�ݕ��D�����C�����x��C���{�̑D�ƂȂ�

�C�R�̑D�ƂȂ�u�@�J�v�Ɩ����C

�k���������C�T�C�p���ő��ʁE�ϑ�

1941.12 �����m�푈

�~�b�h�E�F�[���C�K�_���J�i�����̐킢�ɎQ���C��Q�Ȃ�

1944.2.17 �g���b�N���ō��ʁC�����ފ́C2���㖞���ŕ����オ���

1945.8.15 �k�C���ŏI��

���C�O�n�̋A�ҕ����悹�ċA������g���D�ⓔ��⋋�D�Ƃ��Ċ���

1956 ��Ɋϑ��D��(��1����)

1962 ��6�����ŏ��a��n���C�@�J�̓�ɔC���I��

�C��ۈ����̏����D�C����D�Ƃ���

1978.5 ���ށC�u�T���i���q�C�v

���݁@�D�̉Ȋw�قɌW��

�@�J(2�����̂���)�C�E�B�L�y�f�B�A���

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/6/65/Soyapl107.png

�D�̉Ȋw�ق̏@�J Soya in Ship Museum

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/So-ya.jpg

�ϑ��D�̕ϑJ

�@�J�͊C��ۈ������^�q�����B

���̌�͊C�㎩�q�����^�q���C�ӂ��C���点(����)�C���点�Ƒ����B

���É��`�ɌW������Ă���u�ӂ��v(�E�B�L�y�f�B�A)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Antarctic_Museum_Fuji.jpg

------------------------------

���{�̓�Ɋ�n

���a��n�@

�ʒu�F���I���O�����ɂ���(S 69 00 22, E 39 35 24)�B�W��29.18m�B

�{�݁F�V�́C�C�ہC�n���Ȋw�C�����w�̊ϑ����s���{�݂�����B

�{�݂͑召60�ȏ�̓�����Ȃ�B�Ǘ����C���Z���C���d�@���C�����������C�e�팤�����ȂǁB

�����F��ɒn��ϑ������͖�70���C���̂�����30�����z�~����B

��Ɋϑ��D�F�C�㎩�q�����^�q�B����������ϑ��D�̏@�J�͊C��ۈ������^�q

��Ñ̐��F��t2�����h���B

�ʐM�E�X�ցF�ʐM�͖���(�C��P�[�u���ł͂Ȃ�)�B�X�ǂ�������{�X����X�Ǐ��a��n�������ł���B���{����ѓ�ɂւ̔z���͉z�~�����A�҂���ۂ̔N1��̂݁B

���a��n(�����ɒn������HP)

https://www.nipr.ac.jp/antarctic/jarestations/#showa

���̒��ɏ��a��n���w�̓��悠��(��10��)

���̂ق��̊�n

�݂��ي�n

�ʒu�FS 70 41, E 44 19. �W��2230m�B���a��n����쓌270km, �݂��ٍ����̕X���B

�@���݂͖��l��n�C���l�̋C�ۊϑ��C���s�̒��p��n�Ƃ��Ă̖����B

�h�[���ӂ���n

�@�ʒu�FS 77 19, E 39 42, �W��3810m�B���a��n�̓��1000km�B

�@1995�`1997�N�C�n�����ω������̂��߁C2500m�̕X���R�A�@����s���B

��������n

�@�J�݂ƈʒu�F1985�N�J�݁BS 71 31, E 24 04 17, �W��930.5m.

�@�A�N�Z�X�F���a��n�����670km�����C�ϑ��D���点���i������u���C�h�p�����155km�B

�@1987�N����1992�N�܂ʼnz�~�ϑ����s�����B

��������n�ݗ��o�܁F���a��n���琼�쐼600km�قǂɃZ�[�������_�[�l�R�n�Ƃ����C�l���قǂ̖ʐςɂ킽��I��悪����B1985�N���_��1960�N���̃x���M�[�̒����Ȍ�C�{�i�I�����͍s���Ă��Ȃ������B���̎R�n�͏��a��n���牓�����߁C�{�i�I�����̂��߂ɂ́C�R�n�߂��ɋ��_(��n)���K�v�ł������B�@

�e���̓�Ɋ�n�@

��ɂ̊�n�ꗗ(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Antarctica_Station_Map.png

��ɂɂ͂��낢��ȍ��̊�n������B��ɏq�ׂ��悤�ɁC���{�̊�n�́C���a�C�݂��فC�������C�h�[���ӂ��ł���B

--------------------------------

���{�̓�Ɋϑ��̗��j�Ɛ��ʗv��

1956�`(�@�J)

1�����@�o���C���a��n�J��

4�����@��܂ƎR��������

6�����œ�Ɋϑ��x�~�C���a��n��

1965�`(�ӂ�)

7�������a��n�ĊJ

9�����@��ɓ_���B

11�����@�݂��ي�n�J��

20�����@覐�3000�̏W

24�����@�I�]���z�[������

1983�`(���点�C����)

25�����@��_���Y�f���j�^�����O�J�n

26�����@��������n�J��

35�����@�h�[���ӂ���n�J��

37�����@�h�[���ӂ��C�[�w�@��C�[�x2503���ɒB����

48�����@�h�[���ӂ��C�[�w�@��C�[�x3035���ɒB����

2008

50�����@�I�[�X�g�����A�ϑ��D���p

2009�`(���点)

51�����@�V�u���点�v�A�q

�ŋ߂̓�Ɋϑ���

�E�z�~��30���قǁC�đ�40���قǁC���s��25���ق�

(�R���i���ł͊�n�ێ��ƋC�ۂȂǒ��ϑ��ɕK�v�Ȑl�������ɏk�����Ă���)

�E��{�ϑ��C�����ϑ��C�݉c�C���̑��ɑ傫����������

�E��{�ϑ��@��G�C�ۊϑ��C�����j�^�����O

�E�����ϑ��@��G�X�͒����C�A�C�X�R�A�C�n�w�C����

�E�݉c�@��G�@�B(��@�d�C�C����)�C�ʐM�C�����C���

�E���̑��@����(�������̐搶)�C��w�@���C��

------------------------

��Ɋϑ������g�߂Ȑ����ɂ����炵������

�E�����ʁF�v���n�u�Z��C�C���X�^���g���[����

�E����n�ւ̋Z�p�F�ӕX�D�̋Z�p�C���ԁC�ቷ����

�E�����F�I�]���z�[������(���̍��ŏڏq)�C��_���Y�f�̑���(�����̊ϑ�)

�C���X�^���g���[����

���{���̃C���X�^���g���[�����͓����H�i�u�`�L�����[�����v�Ƃ���Ă��邪�C���̔���2�N�O�C��Ɋϑ���1�����ɃC���X�^���g���[���������݂����B�������s�u�����ˁv�ł���B

�������C�������s����������䂸�肤����Ȃǂ��������H�i���h���ƓI�ɐ����h���C�u�`�L�����[�����v�����{���̃C���X�^���g���[�����ƂȂ��Ă���B

�Q�ƃE�F�u�F�l�^�o�����@https://netabare1.com/1432.html

���2

���{�̓�Ɋϑ��D�̒��ň��ތ㖼�É��`�ɌW������Ă���D�̖��O�͉����B

��́C3�܂Ƃ߂̉��ɋL���B

---------------------

���{�̓�Ɋϑ������I�]���z�[��������

��ɂ̒n���Ȋϑ��̐ςݏd�˂̒��ŁC��C���̃I�]���̌��������{���ɂ�蔭�����ꂽ�B�I�]���̌����͗L�Q�Ȏ��O���������Ȃ萶���ɉe����^����B�n���Q�����Y�����f(��C�t����)�̎g�p�������Ƃ킩��C���E���Ńt�����ނ̗��p�ɋK�����s���B�I�]���z�[���͏��X�ɉ��Ă���B

�I�]���z�[��(�E�B�L�y�f�B�A)

�ȉ��̃I�]���z�[���Ɋւ������͎��̕����ɂ��B

��{���O(2012)�C�ۂƒn���̊��Ȋw(����3��)�D�I�[���ЁCp.240�D

��ɂ�k�ɏ��̐��w���̃I�]���w�ɂ�����t���̃I�]���Z�x�̌����B

�ŏ��̔����͏��a��n�̊ϑ��f�[�^����(1983�N��)�B

1987�N�C�����g���I�[���c�菑�ŃI�]���w�j���̍팸�Ɣp�~�ւ̓��ؒ�܂�B

5��ނ̃t�����C3��ނ̃n�������ΏہB

1988�N�C���{�ŃI�]���w�ی�@������C1989�N7�����t�������̐��Y���K���B

�t�����K�X�F�Y�f�Ɛ��f�C�t�b�f�≖�f��L�f�Ȃǂ̃n���Q���𑽂��܂ސl�H�I�ȃK�X�B1920�N��ɊJ���B�R���ɂ������w�I�Ɉ���C�l�ɂ͖��Q�ł��邱�Ƃ���C�①�ɂ�G�A�R���̗�}�Ƃ��ċ}���Ɏg�p���g�債���B1970�N��ɂȂ�ƃI�]���w�̔j���ƂȂ�C���̌������t�����K�X�ɂ���Ƃ��āC������A���̋֎~�ƂȂ�B

2003�N�C�ő�̃I�]���z�[�������B

2019�N�C1990�N�ȍ~�ŏ��B

21���I���ɂ͉����̌��ʂ��B

(�ȉ��̃I�]���z�[���̐����͍��ݓ���̂ŏȗ����Ă悢�B��̑����́u�I�]���z�[���̔����v�ŊT�v�͂킩��)

�I�]��(O3)�Ƃ́F

�n����C�̔��ʐ����̈�ő�C�̐��w���ōő�ƂȂ�B�I�]���w�͑��z���˂̎��O���̑������z������B���z���O������n���̐�����ی삷��d�v�Ȗ������ʂ����B

�n���Q�����Y�����f�F

�Y�����f(��C���^���K�XCH4)�̐��f�̈ꕔ���t�b�f�C���f�C�L�f�Ȃǂ̃n���Q�����f�Œu�����������������n���Q�����Y�����f�Ƒ��̂���B�t�b�f�≖�f���u�����������̂��t�����C�L�f��u�����������̂��n�����Ƃ����B

�͂��߂͗①�ɂ̗�}�Ƃ��ĊJ���C���̌�C���w�I�M�I�Ɉ���ŁC���̉��w�����ƌĂ�C�Ⴆ�C�@�B�̐���C�w�A�X�v���[�Ȃǂ��܂��g����B

�I�]���z�[�����������F

�t�����ނ����O���ɂ���ĕ���(�j��)����C�����������f���W�J�����G�}�Ƃ��ăI�]����j�邱�Ƃɂ��B

�Ȃ���ɂ��F

���z���o�Ȃ��ɖ�ŋɒቷ�ƂȂ�C�����̕X������Ȃ�ɐ��w���_����������B�C�̂ł͔������Ȃ��s�������f�������X���\�ʂ���ĕω����ĉ��f����o����B���f���I�]���Ɣ������ăI�]���͔j��B

��\�I�Ȕ����̗�F

Cl+O3��ClO+O2

ClO+ClO+M��ClOOCl+M

ClOOCl+hv��Cl+ClOO

ClOO+M��Cl+O2+M

M: �����ɂ���Đ������ߏ�̃G�l���M�[���^�ы���u��O�v�̋C�̕��q�B

ClOOCl: �_�����f��ʑ�

O3��j��Cl���Ăь`������C���X��O3�Ɣ�������B

���z�G�l���M�[hv���K�v�B�����ŋɖ邪�I�����(�t��)���̔������N����B

��Ɠ������e�����C���ɐ��������Ĉȉ��ɉ���C�����킩��₷�������B

|

�t�����K�X�Ɏ��O���������� �@�� ���fCl���� ���fCl�́C�I�]��O3���_�f���qO�Ǝ_�f���qO2�ɕ��� (���F���fCl+�I�]��O3�����f�Ǝ_�fClO+�_�f���qO2 ) ClO���m���ꏏ�ɂȂ�_�����f��ʑ�ClOOCl���ł��� (���FClO+ClO��ClOOCl) ����ɑ��z�G�l���M�[hv��������ĕ��� (���F�_�����f��ʑ�ClOOCl+���z�G�l���M�[hv��Cl+ClOO) �C��M���֗^���āCC��OO�͉��fCl�Ǝ_�f���qO2�ƂȂ� (���FClOO+M��Cl+O2+M) �I�]��O3��j�鉖�fCl�����肩�����`���C�I�]������������ |

���肩�������fCl���`�������ƃI�]���j��͉i�v�ɑ����Ƃ��낾���h�����Ď~�܂�B

����́C�n����̔���������C���Ɉ��_�����f(N2O)�����邩��ł���B

�EN2O�����w���ɓ���CNOx (NO��NO2)�ƂȂ�B

�ENOx�����Ȃ�I�]���j��̐G�}�����T�C�N�������Ƃ��낾���CClOx�ƍ�����Ɏ_���f(ClONO2)�ƂȂ�I�]���j��Ɩ��W�ȕ����ƂȂ�B

|

�l�Ԃ̃t�����@ClOx �@�@---���@�@ �@[�I�]���j��] �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �� �@�@�@�@�@

�@ClONO2 (�I�]���j��Ɩ��W)

�� �@�@�@�@�@�@�@�@ �@NOx

�� �@�@�@�@�@�@�@

�o�N�e���A��N2O |

�I�]���z�[��������Ƃǂ�ȉe�������邩�B

�E���z����̎��O�����n�\�֑��ʂɓ��B����悤�ɂȂ�B

�E���x�̎��O���͔畆�����U������B

------------------

�⑫�F�I�]���z�[���ƒn�����g��

�t�����K���̌��ʁC�I�]���z�[���̉�����2060�N���Ƃ݂���B

�����C�t�����K�����s��ꂸ�Ƀt���������o��������ꂽ��C2065�N�ɒn���S�̂ő�C���̃I�]���S�ʂ�100DU(matm-cm)�Ɍ���B

�n��ɍ~�蒍�����O���ʂ����������傷��B���ܓx��7���̏�����1980�N��1000�{�ɂȂ�B����̃��X�N��1.5�{�ɂȂ�B

�t�����K�����s���C���̌��O�͉���������B

����C�I�]�������邱�ƂŃI�]���̕��˂�����n�����g�����}�����Ă����Ƃ����ʂ�����B

�I�]���z�[����2060�N�ɉ�������1980�N��̒l�ɂȂ�Ɠ���ɂ̉��g���������ɂȂ�Ƃ����\�z������B

�I�]���́C�������ʋC�̑����̉e�������̂��Ƃ������B

-------------------

��3

���{�̓�Ɋϑ����̓I�]���z�[�����C���̌��ʁC�n�\�Ŏ��O���������Ȃ邱�Ƃ����O�����B�I�]���z�[���̌����͉����B

���3�܂Ƃ߂̉��ɋL���B

------------------------

3�̂܂Ƃ�

���{�̓�Ɋϑ����Ƃ�1956�N����n�܂�C1957�N�ɏ��a��n���J�݂��ꂽ�B�ϑ��D�́C�@�J�C�ӂ��C���点�C���点(2���)��4��ɂ킽��C��n���݂��فC�������C�ӂ��h�[���Ƒ������B

���N�̐��ʂƂ��āC�I�]���z�[���̔����C��_���Y�f�����̊ϑ��ȂǁC�n�������ɑ傫�ȍv�������Ă���B

�₢2�̉�

�ӂ�

�₢3�̉�

�t�����K�X�̎g�p

==============================

4 �k�ɒT���Ɩk�ɂ̉Ȋw����

��ɂ̊ϑ����Ƃ�������Ă������C����̋ɁC�k�ɂ��߂������T����Ȋw�����������ő}������B

15���I�C�p���ƃI�����_�̓A�W�A�֔�����k���I��̖k�ɊC��ʂ�q�H�̊J����߂������B

1893-96�C�t���`���t�E�i���Z���͖k�ɊC���f�Ɩk�ɓ_���B���߂����B

1903-06�C���A�[���E�A�����Z�����k���q�H�����ʉ߂����B

1909.4.6�C���o�[�g�E�s�A���[���k�ɓ_���B�B���̐^�U�ɂ��Ă͋^��̓_�����邪�C�k�ɓ_���ӂ܂ōs�����Ƃ͌�����B

���o�[�g�E�s�A���[�@�E�B�L�y�f�B�A���

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/RobertPeary.jpg

1926�C�A�����Z���͔�s�D�Ŗk�ɓ_��ʉ߂����B

1930�C�A�����Z���͍q��@�Ŗk�ɓ_�ʉ߂����݂��B�A�H�s���s���ƂȂ�B

�k�ɂ̉Ȋw����

1882-83�C���ۋɔN(IPY)�B12�����Ŗk�ɊC���͂ފϑ�(�n�������C�C�ہC����)�����{�����B���{�͒��ډ���炸�C�����ϑ��ŋ��͂���`�B���̋@�ɓ��{�œV�C�}�������悤�ɂȂ����B

���{�ōŏ��̓V�C�}�@1883�N3��1��(�E�F�U�[�j���[�X���)

https://weathernews.jp/s/topics/201802/270165/

1932-33�C��2�ۋɔN(IGY-2)�B���{�ł͕x�m�R���̋C�ۊϑ����n�܂�B

���{�̖k�ɂł̊���

1923�C���x�h��(�_�����Ȑ��Y�NJĎ��D�D��)�C�x�[�����O�C����ʂ菉�̖k�ɊC����B���������̑O�ɊC�R�̊��������������ڍוs���B

1941�C�k�염�ɗm���q�����v�悪�������B�k�ɊC�C���[���b�p�C���m�C�����ē��{�ɖ߂�v�悾�����B�h�C�c���\�A�ɐN�U�ŁC�v��͒��~�C�x�[�����O�C����O�ň����Ԃ����B

���x�h��D���̖k�염�Ɏ��q�v��(�k�Ɍ��l��)

https://arctica.jp/report/horizon-in-oblivion-1/

1957-60�C���J�F�g�Y�����N�O���[�������h�ɕ����C�X��C���̊ϑ����s���B

2011�C�u�k�ɋC��ϓ������v�v���W�F�N�g�Ŗk�ɂ̌������i�ށB

�k�ɂƓ�ɂł́C���g���̉e����������B�k�ɂł͊C�X�挸�����������B���̈���C��ɂł͓�ɔ����������Ă��܂艷�g���i��ł��Ȃ��B���̈Ⴂ�͉����낤���B

�k�ɂ̊��ω�

(1) �k�ɂł͉��g���������ł���

�E����100�N�Ԃ�2���㏸�B

�E1970�N������ŋ�40�]50�ŁC���E�̕��ς�2�]3�{�̑����ʼn��g�����i��ł���B

30�N��40%�������k�ɂ̊C�X(���oTECH 2008.03.19)

https://xtech.nikkei.com/it/article/COLUMN/20080317/296434/

�z�b�L���N�O�}�̏Z�ޏꏊ�C�܂��܂�����(RIEF

2015�]3�]20)

(2) �k�ɉ��g�������̎d�g��

�E�k�ɂɂ͐�ƕX�����邱�Ƃ��{���I�C�����͑��z����̌��˂���B

�E�n�\��(�n�ʁC�C��)�ɐ��X���L����ƁC���˂��z�����������Ȃ�C���܂�ɂ����B

�E���܂炸�ɗ₦��Ƃ���ɐ��X���L����B�A���׃h�t�B�[�h�o�b�N(��)�Ƃ����B

�E�Ƃ��낪�n�ʂ����܂�ƕX���Z���C���˂��z�����C���܂�B����ɕX���Z���C�����Ɖ��܂�B

�����̕X�ƃA���׃h�t�B�[�h�o�b�N(��)���k�ɂ̉��g�������̍ő�̎d�g�݂ł���B

(3) (2)�ȊO�̉��g���v��

�E�C�X������_�����C����Ɖ_�̕��˂����g���ɉe������B

�E��ܓx���玼���g�C���������_�������ɂł��C��C���̂��̂̕��˂傷��B

�E�G�A���]���Ƃ��Ƀu���b�N�J�[�{��(�����Ȃ�)��������ʂɗ�����ƕ\�ʂ���������B���˂��z�����₷������B���̂��Ƃ͒��ܓx�̍H�ƒn�т���ł���B

�E��X�������̗����u���b�N�J�[�{���Ɠ�������������B

�k�Ɍ��ɍ����X�B�������̑�ʔɐB������(�����V���C2016-05-07)�B

(4) �k�ɉ��g���̉e��

�E�X�́E�X���̕ϓ��B

�E���㐶�Ԍn�̕ω��@�����T�L���L�m�V�^���X�͌�ނŐ����悪�L����B

https://www.picturethisai.com/ja/wiki/Saxifraga_oppositifolia.html

�����T�L���L�m�V�^(�A���̕S�Ȏ��T)

�E���y���Z���C���^���K�X���o�B

�E�C�m���Ԍn�̕ω��ƊC�m�_�����B

��V���̋�(�^���C�}�X)�C�A�U���V�C�N�W���C�C�����k�ɊC�ɐ�������悤�ɂȂ����B

�_�����Ŋk�����ɂ����Ȃ�B

(5) �Ƃ��ɂ킪���ւ̉e��

�E�k�ɂŊC�X���������C��C���̌o�H���ς��C�V�x���A���C�������܂�B���̌��ʁC�킪���͊����~�ƂȂ荋��ɂȂ�B

�E�C�X�����ŗ��X�����Ȃ��Ȃ�B

�E�k�ɊC�q�H����������B

���{�]���B�Ԃ́C�X�G�Y�^�͂��o�R������30-40%�Z�������ƂȂ�B

https://financial.jiji.com/magazine_bk/back_number.html?number=155

���k�Ɍ�(�����ʐM��2021.5.25)

===========================

5.��ɂ̒n���@

�E����ɏ|��n

��J���u���A����̊����Ȃ�B25���N�O�ȑO�̎n����(�܂��͑��Ñ�)�̊�́C�G���_�[�r�[�����h�̃i�s�ANapier��̂ɒm���Ă���B���a��n������v�����X�I���t�C�݈�тɂ͌�����������Ð��㏉���ɕϓ�������������B

�E��ɉ��f�R��

�Ð��㑁��(5�`4���N�O)�̃��X���R�^���̌�C���̏�ɌÐ������`������̒n�w���͐ς����n�тł���B

�E�����

�A���f�X�R���ɑ������������`�V����̑��R�тł��邪�C������̒n�w�����݂���n�������B

===================

6.�Z�[�������_�[�l�R�n�̒n������

�Z�[�������_�[�l�R�n

1937�N�Ƀm���E�F�[��Lars Christensen���������������C�m���E�F�[�̍��������ɂ��Ȃ��Ă��郍���_�[�l�R�n���疽�����ꂽ���̂Łu��̃����_�[�l�v���Ӗ�����B

���a��n�̐�����600�L�����[�g���̓��72�x5���C���o25�x�t�߂Ɉʒu����l���قǂ̖ʐς̎R�n�ŁC�W��1,000���[�g������3,000���[�g�����̎R���A�Ȃ�B�R�n��6�|5���N�O�ɃS���h���i�嗤�̏Փ˂ɂ���Č`�����ꂽ�ƍl�����Ă���B ��ɂɂ����Đ����Ȃ��I��n��ł���C�ߔN�����{�̓�Ɋϑ�����������̒n�w�������s�Ȃ��Ă���B

6�V�[�Y���ɂ킽�钲������10������1�k�ڂ�4���ɂ킯�n���}�����ꂽ�B�S�̂Ŏl�����炢�̖ʐςɂȂ�B

http://y95480.g1.xrea.com/sorrondigest.htm

�Z�[�������_�[�l�R�n�n���}

�쐬���ꂽ�n���}4�t��ҏW�E�P�����������́B

�n�͕X�́B�X�͂����яo���R�n�̒n����������Ă���B�قڎl���̖ʐςɂȂ�B�����ォ��O���Ð���̕ϐ���(�Ж����)�ƑO���Ð���̉Ԃ����₩��Ȃ�B

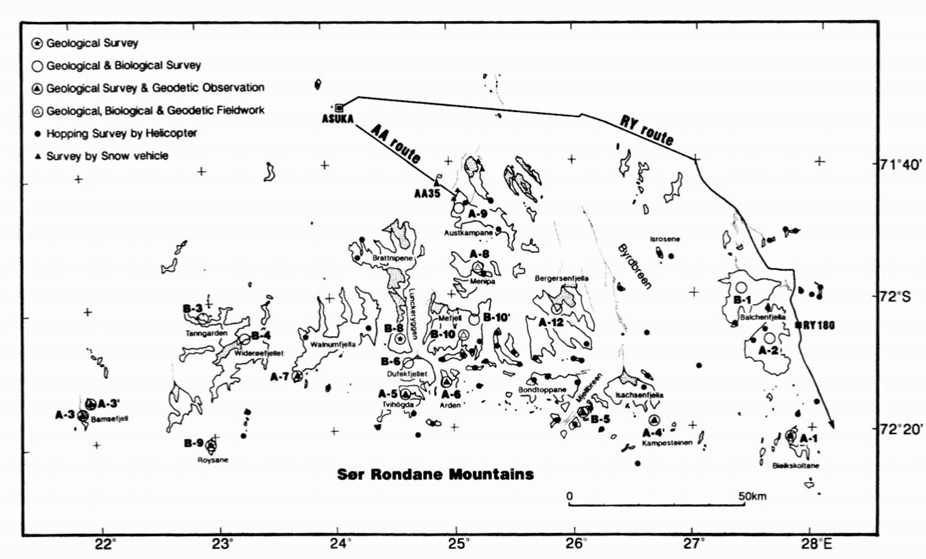

�Z�[�������_�[�l�R�n�n�������v��C2007-2010�N�C�ɒn������

1984-1991�N�̒��������Ƃɂ��炽�Ȓ�����2007-2010�N�ɍs����B�G���_�[�r�[�����h�S�̑��邽�߂̒����ł���B

http://polaris.nipr.ac.jp/~geology/sorrondane/sorrondane.html

---------------------

���O�P����݉c�Ȃ�

1984-1991�N�̒����̂����C2�V�[�Y��(1986-87�N�C1990-91�N�̉Ċ���)�̍s���L�^���L���B

�����͍ӕX�́u���点�v�œ�ɑ嗤�Ɍ��������B�z�~�����đ����������C���o�q���Đԓ����z���C�I�[�X�g�����A�p�[�X�ɗ��������B�����ŐH����R���⋋��C��ɂɂ����ނ��B��28�����đ�(1986-87�N)�́C�����D�̍Ō�̑��ł������B

���݂͋�H���p�Ō��n���肵�Ē�������悤�ɂȂ��Ă���B

���O�P��

�~�R�P���F��Ɗx�ōs���B�R�X�L�[�P���C���c�P���C�~�R���X�L���[�P���C�����P���Ȃǂ̖�O�P���̂ق��C�����ł͍u�b������B�Ⴆ�C28�����P���ł͏���G�Y������u�b���������B�G�Y���͂����E�l�Ń^�����g�������̂�������ł���B�G�Y���́C9����15���ʼnz�~���Ă���B

�ČP���F�����������Ɍ��肵������ɐ����ō��h�B�������m�̌��������߂�B��ɍu�`�ŁC�ߌ�ɂ̓T�b�J�[�Ȃǂ��s���B�u�`�ł́C���̑��̊T�v�����C���̗�Ƃ��̑Ώ����ʁC�~�}�@���K�Ȃǂ�����B

���̑��̌P���F

�E���ԌP����V���̊C�݂ōs�����B���Ԑ����̑匴�S�H�����߂��ɂ��邩��ł���B�ĂȂ̂ŁC�C���p���c�Ő��Ԃ��N���̂��鍻�l�𑀏c����B�ꑧ����ĊC�����B

�E�n�w���ł́C�����R���œ�ɂ̊�ɋ߂��Ж���Ȃǂ̒����@���w�ԁB

�E���̂ق��C���n�Ŋe���ɉۂ����Ă��镪��̌P���ɕ����B��������n���ݕ⏕�̂��߁C�n�w���̒��ɂ̓~�T���z�[���ɕ������҂������B�����͍��y�n���@�œV���P�����s�����B�����ł͓V�����s�����Ƃ����܂�Ȃ��̂ŁC�n���@����h�������������v���Ԃ�̓V���ŁC�n���@�x�e��������ꏏ�Ɋw�ԁB

���̒n�w�Ɋւ��Ă͍����ɒn�������ŕ�������x���s���C�O��������̂Ђ����Ȃǂ��s���B���̂ق��̏������s���ďo�q�����}����B

���n�s��

�o�q�@�������C�ӓ�

�X�C���̂��点

�X�C��i�� (���点�͋����)

���Ԃɂ�镨���A��

28�����ł͂�������n�J�݂��ŗD��ł������B30�}�C���|�C���g���畨������������n�։^�ԁB

�����A���̍ہC��������̖ڕW���ƂȂ��������i�C�X�R(�Ԃ����₩��Ȃ�)

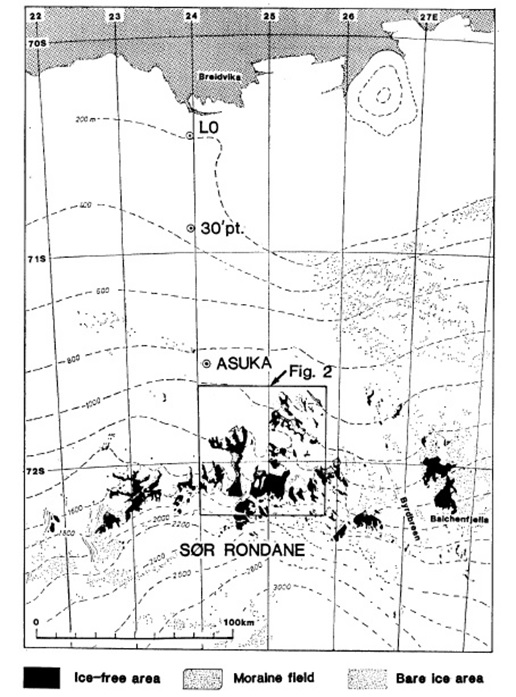

�u���C�h�p�C30�}�C���|�C���g�C��������n�C �Z�[�������_�[�l�R�n�̈ʒu�W�@�@��Ɏ���31(3)����]��

�Z�[�������_�[�l�R�n�̈ʒu�W�@�@��Ɏ���31(3)����]��

�u���C�h�p(�}�̏�̘p)�ɂ��点�����d���C��������w���R�v�^�[�ŕ�����30�}�C��(30�f pt)�։^�ꂽ�B

30�}�C���n�_������Ԃ�����������ĕ�������������n�։^�B��������n���̃����i�C�X�R���ǂ��ڕW�ƂȂ����B

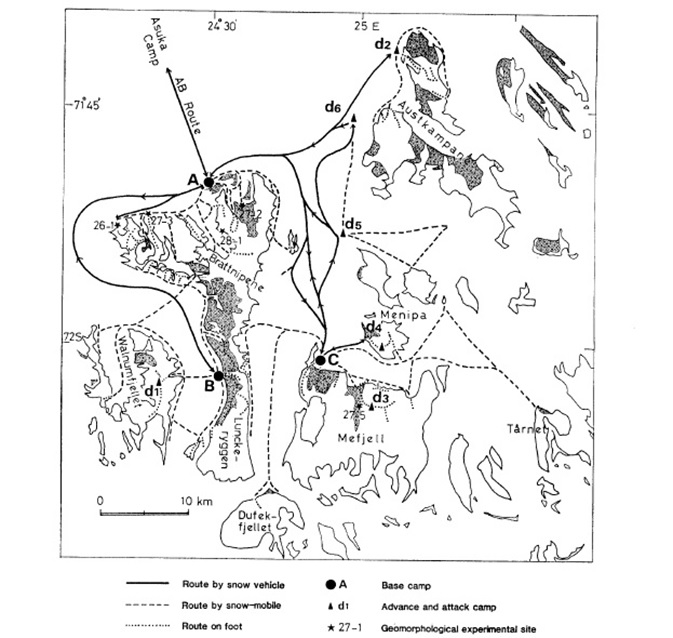

���n����

28�����̍s���L�^�@�@��Ɏ���31(3)����]��

��n������ԂƃX�m�[���[�r���ňړ����C�x�[�X�L�����v��݂���BA�CB�CC���x�[�X�L�����v�ʒu�B�x�[�X�L�����v����X�m�[���[�r���ŎR�n�Ɍ������������s�����B28�����͓�Ɍo���҂����Ȃ��̂ŃN���o�X�̊댯���Ȃ����[�g��I��Œ������s��ꂽ�B��������n���J�݂������߁C�~�}��ÂȂǂ̃o�b�N�A�b�v�̐����ł��Ă����B

31�����̍s���L�^�@�@��Ɏ���34(3)����]��

����܂�5�V�[�Y���̗��H�����̑����ƕ⑫�����̂��ߖ��ԃw���ňړ�����B

1�n�_��2�����x�̃L�����v�B����őS��̒n���}����������B

����̂悤��

�X�m�[���[�r���ŎR�n�̒���

�n������

�A�����Ȃ����ߑS�ʘI���ł��V�N�Ȋ���̎�ł���B

-----------------------

�������̐H��

�ƐH(4�����[�V����)

��O�s�����̐H���́C4����P�ʂƂ����B

A

(��)���[�����C�����C�{���C������C���ʋl�C�Е�

(��)�H�p���C�r�[�t�V�`���[�p�b�N�C�R���r�[�t�C�ʃW���[�X

(�[)�āC���ȃX�[�v�C�����C��C����߂�R���C�Е�

B

(��)�āC�݂��`�C�����Ⴏ�C�Ȃߑ��C�Е�

(��)�H�p���C�ē��p�b�N�C�ʃX�[�v�C�ʃW���[�X

(�[)�āC���Ȃ݂��`�C�ؓ��C��C���C���炱�C�Е�

C

(��)�����Ă����C�����C�x�[�R�����E�C���i�[�C������C���C�ʃX�[�v�C�Е�

(��)�H�p���C�r�[�t�J���[�p�b�N�C�|�e�g�T���_�ʁC�ʃW���[�X

(�[)�āC���ȃX�[�v�C�����C��C�t���[�c�ʁC�Е�

D

(��)�āC�݂��`�C���ʋl�C�[�������t�̂�C�Е�

(��)�H�p���C�n���o�[�O�p�b�N�C�ʃX�[�v�C�ʃW���[�X

(�[)�āC���Ȃ݂��`�C���Ȃ����āC���т̃`���\�[�X�ρC�h�q�߂��C�Е�

����炪�������܂Ƃ߂Ă���̂ŁC�g������ς���Ȃǂ��Ē����B

�����̓X�m�[���[�r����k���̈ړ��Ȃ̂ŁC���H�ł̓t�W�p������̊i�̃o�^�[���[���������炸�d���B�����������̂܂ܐH�ׂ邱�Ƃ��ł����B�����͊ʃR�[�q�[�Ȃ̂ŁC�V���c�̉��ɂ͂��ݑ̉��œ�����h�~�����B

�Q�l�F�����ޓːi���̐H��

(��H��)�d�ăp���C�r�X�P�b�g

(���H��)�����C�{���C������ׂ��C�������C�����C����сC���сC��f���v�C�n���C�`�[�Y�C���̂�C�����C���߂��C�Ƃ�덩�z�C�~���N�C�����ӂ����C�R���y�C���C�p�����C�ĉ��C�����傤�C�p�C�i�b�v���C����C���C���̑f�C�ݖ�

(���H��)�ɂ���

======================

7.���覐� Meteorite

覐́C�f���Ԃ̏����Ȍő̕����̓V�̂��n���ɓ˓����C�R�������ɒn�\�ɗ����������́B�����S�Ɗ�̊����ɂ��C�S覐C�Ύ�覐C�Ύ�覓S�ɕ��ނ����B�n��œ���ł���n���O�����ŁC���z�n�̋N����i���ׂ�d�v�Ȏ����ł���B

覐͓�ɂ̒����ƊW�Ȃ����������C���E��覐Α��ʂ̑啔���͓�ɂ̕X�����甭���̎悳��Ă���B�����͒n�������̉ߒ��Ŕ�������邱�Ƃ����������B覐���ɂ��������ł́C��O�s���ɂȂꂽ�n���������S���Ă����B

������覐̊T�v�C��ɂłȂ�覐���������邩���L���B

覐ΊT�_

�S覐� (iron meteorite)

��ɋ����S(Fe-Ni����)���琬��覐ł���B���������V�̂̋����j�ɗR������B

�j�b�P���ܗL��ƍ\������C�w�L�T�w�h���C�g (hexahedrite) �C�I�N�^�w�h���C�g (octahedrite) �C�A�^�L�T�C�g (ataxite) �ɑ傫����������B

�I�N�^�w�h���C�g�ɂ́C���S���N�̎��ԃX�P�[���ł̗�p�ɂ���Đ�����E�B�h�}���V���e�b�e���\���������I�Ȗ͗l�Ƃ��Č����B

��^�̓S覐�(�z�o覐C�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/The_Hoba_Meteorite_near_Grootfontein.jpg

�E�B�h�}���V���e�b�e���\��(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Widmanstatten_hand.jpg

�ΓS覐� (stony-iron

meteorite)

�قړ��ʂ�Fe-Ni�����Ƃ����_���z�����琬��覐ł���B���������V�̂̃}���g���ɗR������B

�p���T�C�g (pallasite)

�ƃ��\�V�f���C�g (mesosiderite) �ɕ��ނ����B

�ΓS覐�(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Inseki34.JPG

�Ύ�覐� (stone

meteorite)

��ɂ����_���z�����琬��覐ł���B

������\���̃R���h���[�� (chondrule)

������R���h���C�g (chondrite) �ƁC�Ȃ��G�C�R���h���C�g (achondrite) �ɑ傫����������B

�R���h���C�g(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Chondrules_grassland_1.jpg

-----------------------

���覐�

��ɑ嗤�ő�ʂ�覐��̏W����Ă���B

�ȉ��C�g�c(2020�C�ɒn56��1��)�ƃE�B�L�y�f�B�A����Љ��B

���覐Η��j

1966�N��覐J�^���O�ɂ��Ƃ���܂łɓo�^����Ă���覐̑����͖�2000�ł���B

1969�N�C���{�̓�Ɋϑ�������܂ƎR���߂��̕X����9��覐��������B

1973�N��12���������B

��ɂ̎R���߂��ł�覐��W�ς���炵���ƂȂ�C�g�D�I��覐ΒT���E�̏W���s�����ƂƂȂ�B

1974�N�C�������Ɠ����n���663��覐��̏W���ꂽ�B

���̓��{�̐��ʂ��瑼���̓�Ɋϑ����ł�覐ΒT�����s���悤�ɂȂ����B

2021�N�i�K�ŁC�̏W���ꂽ���覐�6������B

���覐Β���(�����ɒn������)

https://www.nipr.ac.jp/jare-backnumber/research51/inseki.html

----------------

���覐ΕX�͉^���W�ϋ@�\

���覐́C��ɉ��f�R�����܂ƎR���ȂǓ�ɑ嗤�ɂ���R���́C�[�̗��X�тŌ����邱�Ƃ������B

覐͎R���̘[�ɂ悭������Ƃ������Ƃ͂Ȃ��C��ɑ嗤�S�̂ɕ�Ȃ�������B

�X�͂��X�����������Ɛ�̂悤�ɂ��Ⴂ���֗������C覐��ꏏ�Ɉړ�����B

�X�͂̂����C�R���ɂԂ��������͎̂R����o��B�㏸�������ĕX�ʂ́C�픍�E���ՁE������B

�������܂܂�Ă���覐͂��̂܂ܕX�̏�ɗ��܂�C�R���t�߂ɏW������B

覐ΏW�ϋ@�\(�E�B�L�y�f�B�A���)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Icemvmt.png

-----------------------

��S1

覐��Ȋw�I�Ɍ�������Ӌ`�͉����B

(���܂Ƃ߂̉��ɋL��)

------------------------

���覐̈Ӌ`

�E���������ł��邱�Ƃ�覐Ό����ɏd�v�ȕϊv�������炵���B

�X��ɏW�ς���覐���ނɂ�����炸���ׂĂ��̏W����C�n���ɗ�������覐̎�ލ\����m�邱�Ƃ��ł���B

��ɈȊO�̒n��ł́C�S覐͒n��̊�ƍۗ����ĈقȂ�̂Ō����₷���B�Ƃ��낪�Ύ�覐͒n��̊�̒��ɕ�����覐Ƃ��ĔF�߂ɂ����C�n��ɗ�������覐\����ɔ��f���ɂ����B��ɂł́C�X����ɂ��邽�߁C�n��̊�Ǝ��Ă��Ă�覐Ƃ��Č����₷���B

�E��ɕX���ɗ�������覐́C�ቷ���ŕX�Ђ��ɂȂ�B

���̂��߁C������p�≘����p����Ƃ�邽�߁C�����ȉ��w�������\�ɂ���B

��ɂ̗��X��̓��覐�(�E�B�L�y�f�B�A���)

---------------------

�܂Ƃ�

覐͘f���Ԃ̏����Ȍő̕������n���ɓ˓��������������́B��ɂő�ʂɌ������Ă���B

��S1 ��

�n��œ���ł���n���O�����ł���C���z�n�̋N����i���ׂ��ŏd�v�Ȏ����ƂȂ�B

�Ⴆ�C�n���`���̕����ɂ�覐̏�傫����^���Ă���B

================================

�ȏ�

�t�^�F

�E�{�̖��؋��F��������}���ق̑����֓����T�C�g�B

�����ށC��ɂց@�|���{�l���̋ɒn�T��

https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/19/

�E�����Љ��F

�u�T�X�c���M�̖S��v(�Q�O�O�T�N�C�u�k��)�@���ҁ@�_�R�T�E(���݂�܁E�䂤����)

�T�X�c���M�F�����ɂ���Đጴ�̕\�ʂ�����C�������ɉ����Č`������镂������͗l�B���V�A���zastruga�ɗR���B

��Ɛ_�R�̏Љ�F�P�X�W�O�N���m�����܂�B���É��o�ϑ�w�@�w�����ƁB�Q�O�O�S�N�C�u�J�^�R���x�v(�u�k�Е���)�ő�T�O��]�ː에���܂��Q�S�R�����C�j��ŔN���Ŏ�܂��C�f�r���[�B

�EE-book�@�@���Ȃ̂����炢�]�C�ہ]

1�� 3.�I�]���w�̖��

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000007745?4

����F��Ɋϑ��x��(�C�㎩�q��)17��(����28�N�o��)

https://www.youtube.com/watch?v=rQPBNUdPXC4

����F��ɕ���@3��17�b�@��n�Ɍ����c���ꎟ���̋�Y

https://www.youtube.com/watch?v=93XFgcyaP6A

==============================

���u���Ƃ̏ꍇ�̉ۑ�

1.�l�ނŏ��߂ē�ɓ_�ɓ��B�������̑����͒N���B�ǂ��̍����B

2.���{�̓�Ɋϑ������������̐����ɂ����炵�����i���邢�͐��ʂ͉����H�@��グ��B

3.����⊴�z������L���B

===============

�ȉ��]��