まえがき

1地質概略 (リンク)

2

地形・地質 (リンク)

3地質調査の基礎 (リンク)

4地質調査体験コース (リンク)

5放射線量調査 (リンク)

6水質調査 (リンク)

7地理情報システム入門 (リンク)

8中山道地質めぐり‐御嶽宿から鵜沼宿(リンク)

まえがき

東海自然歩道や名鉄広見線沿いの地学ガイドを出版し、太多線沿いの地学ガイドをウェブで公開してきた。これらを使って地域の地質に理解を深めていただいているかもしれない。

熱心な方の中には,さらに進めて自ら調査して地質図を作り、地域の地質構造を理解することを地域の活動や学校のクラブ活動で行いたい方がいるかもしれない。

そこで地質調査から地質図作成を行うための手引を準備した。地質調査というとガイドブックに載っている遠隔の山間部や海岸まで泊りがけで行かないと学べないと思っている方がいるかもしれない。ここでは尾張東濃の地質を使った地質調査法を解説した。この地域以外でも同様のルートマップや地質図に差し替え,日本中どこでも地元の地質を利用した地質調査法マニュアルとなるような構成とした。

小論では,この地域の地質概略を紹介し,続いて地質図作成が体験できる地質調査模式ルートを紹介する。加えて,携帯装置でできる環境調査法と解析例,無料ソフトの地理情報システム利用法を記す。さらに歴史と地質を理解する中山道ウォーキングを記した。

1.

地質概略

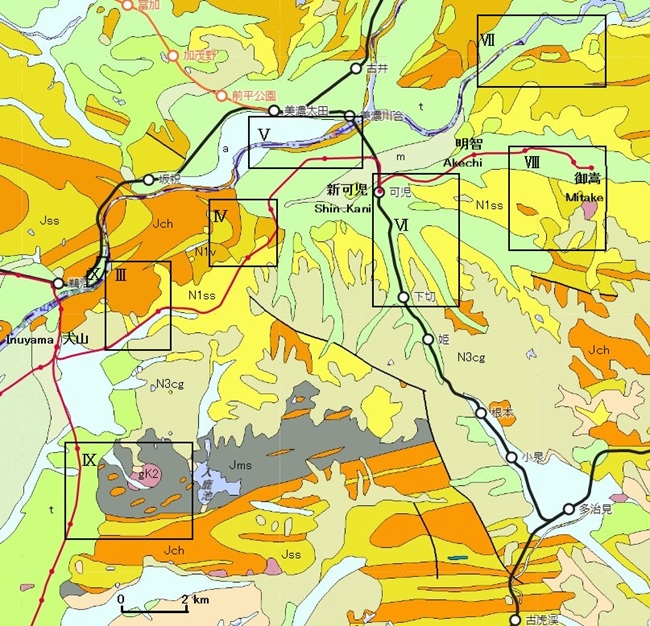

図1-1 地質概略図

産総研地質図に加筆。ローマ数字のIIIからXで示した範囲は「名鉄広見線沿線地学」内の各章の範囲を示す。

名鉄広見線沿線の地学 http://y95480.g1.xrea.com/hiromi_line_geology.htm

新生界; a, 沖積層; t, 段丘堆積物;

N3cg, れき層; N1ss, 中新世砂岩泥岩; N1v, 中新世凝灰質砂岩れき岩

中生界; gK, 花こう岩類; Jss, 砂岩泥岩; Jms, 泥岩; Jch, チャート

地質総括図

|

地質時代 |

地質区分 |

略号 RGB no |

岩相 |

地史 |

|

第四紀 完新世 更新世 |

沖積層 緩斜面堆積物 泥流堆積物 段丘堆積物 |

(a) (s) (m) (t) |

れき,砂,泥 れき,砂,泥 れき,スコリア,泥 れき,砂 |

沖積面形成 岩屑なだれ 台地面形成 |

|

新第三紀 鮮新世 中新世 |

東海層群土岐砂れき層 瑞浪層群 中村層 蜂屋層 |

(N3cg) 255,255,170 (N1ss) 255,255,0 (N1v) 255,170,170 |

れき,砂 砂岩,泥岩 火砕岩,凝灰質砂岩 |

陸成層 陸成層 陸成火山活動 |

|

古第三紀 |

|

|

|

|

|

白亜紀 |

安楽寺花こう閃緑岩等 |

(gK2) 255,170,255 |

花こう岩類 |

珪長質岩貫入 |

|

ジュラ紀 三畳紀 二畳紀 |

美濃帯 上麻生ユニット |

(Jms) 119,119,119 (Jss) 255,170,0 (Jsi) 255,85,255 (Jch)

255,85,0 |

泥岩,異質岩塊を含む 塊状砂岩,砂岩泥岩互層 珪質泥岩 チャート |

ユニット形成 メランジ形成 砂岩泥岩堆積 珪質泥岩堆積 チャート堆積 |

地質区分と地史は,吉田・脇田(1999)に準拠し,一部簡略化。

トップへ(リンク)

------------------------

2.地形・地質

本地域に分布する地質系統は,美濃帯中古生界,後期白亜紀の花こう岩,上部新生界の地層に大きく区分できる。美濃帯中古生界とこれに相当する地質体は西南日本内帯に広く分布しており,外帯の秩父帯などと共に日本列島の骨格をなしている。以下,吉田・脇田(1999)の地質区分に準拠し,地形と地質を説明する。

2.1地形

本地域は地形的に,美濃山地南端部と濃尾平野北縁部にあたる。さらに北側では木曽川が北東から南西に流れている。

山地は独立化が進み,低起伏な丘陵である。主に美濃帯の中古生層からなる。所々で中新世の瑞浪層群や鮮新世の東海層群が中古生層を被覆する。平野部の台地は中新世の瑞浪層群,鮮新世の東海層群と更新世の段丘堆積物からなる。解析された低地は沖積層である。

2.2地質

2.2.1

美濃帯中・古生界

本地域では美濃帯上麻生ユニットのチャート,砂岩,泥岩が分布する。チャートの下底に後期二畳紀から前期三畳紀の年代を示す珪質粘土岩がわずかに分布する。三畳紀からジュラ紀のチャートとジュラ紀の砂岩や泥岩互層の間には珪質泥岩が整合にはさまる.

美濃帯堆積岩コンプレックスは,海洋プレートが海嶺で形成されてから海溝に沈み込み,海溝充填堆積物と混じり合い形成された付加体と解釈されている(Wakita, 1988 ほか)。上麻生ユニットで特徴的に観察される復元層序は,“海洋プレート層序”と呼ばれている。木曽川河岸の露頭は国際的に有名で各国の研究者が注目している(例えば,Adachi et al., 1992)。

2.2.2白亜紀花こう岩

名鉄広見線御嵩付近,同小牧線羽黒と田県神社付近に花こう岩が露出している。吉田・脇田(1999)によると,羽黒付近の花こう岩は,国際地学連合の区分にしたがうと,長石類がアルカリ長石より斜長石が多い花こうせん緑岩である。

2.2.3上部新生界

上部新生界は,新第三系の瑞浪層群と東海層群,第四系の段丘堆積物と沖積層からなる。

本地域の瑞浪層群は,下位から,蜂屋層,中村層に区分されている。陸成堆積物であり,瑞浪層群全層序の下部になる(糸魚川,1983)。本地域の蜂屋層は,主に安山岩質火山砕屑岩からなる。中村層は砂岩泥岩からなる。蜂屋層最下部から22.38±0.17MaのジルコンU-Pb年代値が得られている(新正ほか,2018)。

東海層群は,中新世末-更新世に堆積したもので,本地域には東海層群上部の土岐砂れき層が分布する。主にれきまたは砂れきからなる.東濃地域の本層群中にはさまるテフラからジルコンU-Pb年代3.94±0.07Ma,FT年代3.97±0.39Maが得られている(植木ほか,2019)。

第四系は,段丘堆積物,泥流堆積物,沖積層に区分できる。本地域では,段丘堆積物が,小牧から犬山,善師野,可児川から御嵩に分布する。砕屑性のれき・砂からなる。泥流堆積物は新可児の北に分布する。火山起源の岩屑なだれ末端堆積物である。本地域の沖積層は,谷底堆積物で,れき・砂・泥からなる。

---------------------------

地質がわかる場所は,道路沿いの切り割や川岸などの露頭。その露頭が苔でおおわれるなどしてわかりにくいことがある。ハンマーで新鮮な面を出す。やたらにハンマーで岩石を割るとひんしゅくを買う。崖から崩れ落ちた岩石片を目立たないように割るのが良い。

野外での観察要点

・地図に現在の場所を記す,

・岩石の種類を決める,

・地層の走向傾斜を測る,

・そのほか気のついたこと(化石の有無,鉱化作用など)を記す。

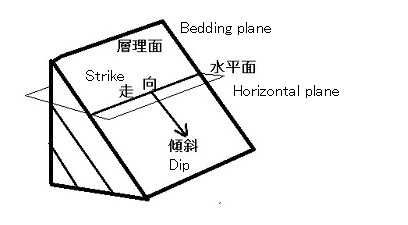

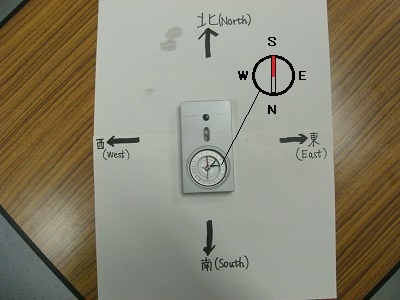

地層の走向傾斜

地質調査では,地層がどちらの方向に延長でき,傾きがどのくらいか知る必要がある。延長の方向を走向,傾きを傾斜という。それらを測る道具がクリノメーターである。クリノメーターは高価なので方位磁石で代用しても良い。

・走向 Strike:地層面と水平面と交わる直線の方向。層理面にクリノメーターをあて,水準の泡が中央にくるようにすると,クリノメーターの磁針の読みが走向である。

・傾斜 Dip:走向に直角で水平面となす角度。走向に直交するようクリノメーターの長辺をあてる。クリノメーターの目盛りの内側に下がっている傾斜指針で角度を測る。

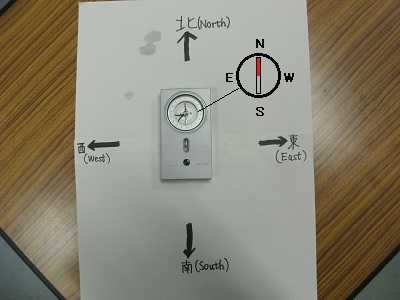

方位磁石で代用する場合

地層と水平面が交わる方向を想定して磁石から走向の方向を知る。地層の傾斜は傾斜方向にノートを立てるなどしてその角度を分度器で求める。

図3-1 地層の走向傾斜

図3-2 傾斜測定

黒い傾斜指針の角度をクリノメーターの内側の目盛りから読みとる。

歩測測量

目標とする地点までの長さ(距離)を測るには,巻き尺などのものさしで測る。レーザーでも測れる。

道具を使わず,歩測(ほそく)といって,歩幅(ほはば)で距離を測ることができる。

そのためにはあらかじめ自分の歩幅がどのくらいかを測っておく。例えば、巻き尺で20mくらい出しておく。20歩で何メートルになるか測り、1歩幅が何cmになるか決める。

目的の点までの方位を求め、歩測でそこまでの距離を測る。

例:

・北(磁石の北)の方向にクリノメーターを向けると色がついた磁針は北を示す。

<img src="o

nue_practice1_clino_n.jpg" width="400" height="300"

border="0" />

図3-3 方位は北

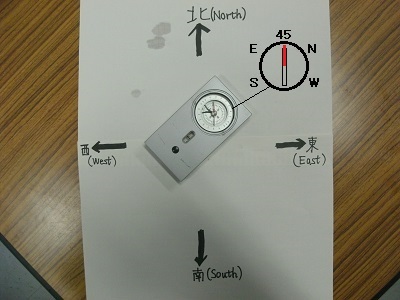

・北東(N45E)の方向にクリノメーターを向けると色のついた磁針はクリノメーターの文字盤の北から45°東(N45E)をさしている。

図3-4 方位は北45°東

通常の磁石は北を上とすると東は右である。クリノメーターでは東は左になる。これは、クリノメーターを目的に向け回し、目盛から方位を求めるからである。

・クリノメーターの文字と方位の関係で,目的が南にあると,針(色がついている方)はSをさす。

図3-5 方位は南

このようにしてクリノメーター長辺方向(文字盤のN)を目的物に向けてその磁針を文字盤で読むと目的物の方位がわかる。これと歩測を利用して2点間の距離を知り自分の歩くルート沿いの地図を作ることができる。

↗↓S

NE ↗ ↓

N ↑ 目的

出発

トップへ(リンク)

-----------------------

4.

地質調査体験コース

4.1

地層の重なり

場所; 可児やすらぎの森

主題; 公園内で地質の露出を記載しながら地層の重なりを体験する。

図4-1-1泥岩(シルト岩)

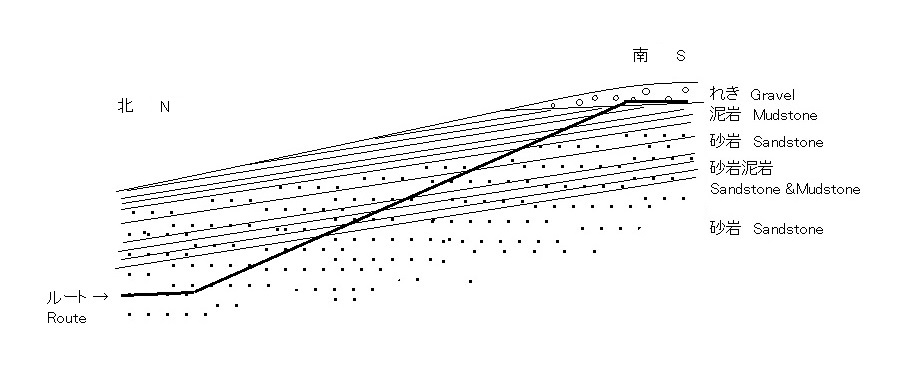

図4-1-2地質踏査図(ルートマップ)

凡例; sd, 砂岩; md, 泥岩;

sd_md, 砂岩泥岩互層; gravel, れき層; 赤の破線, 調査ルート。

中村層内を細分した岩相のため,地質概説の色調と異なる。

瑞浪層群の中村層の砂岩や泥岩が露出する。地層はわずかに南から南西に傾いている。ルートは南に向かい標高が高くなる。そこで南に向かい上位層が露出する。最南にれき層が分布,それまでの中村層に不整合で重なる。地層の重なりと分布をまとめると次のようになる。

(北) <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐> (南)

れき層 (不整合)

泥岩

砂岩

砂岩泥岩

砂岩

図4-1-3地質図

凡例; sd, 砂岩; md, 泥岩;

sd_md, 砂岩泥岩互層; gravel, れき層。

露出のない所の地質を推定して,地質踏査図に地質界線(地質の境界)を加え地質図にする。

地層の傾きは小さいので,地質界線は地形図の等高線にわずかに斜交する。

地質断面 地形や地層の傾斜がフリーハンドの概念図

4.2

褶曲構造

地層が波状に屈曲した構造を褶曲といい,山のように曲がった部分を背斜,谷のように曲がった部分を向斜という。

背斜記号 褶曲の軸面と基準面との交線(軸跡)を実線で示し,その両側に直交し互いに反対を向く矢印をつける。

向斜記号 軸跡の実線の両側に直交し,互いに向き合う矢印をつける。

場所:多治見駅西と小泉駅西の林道

主題;小泉より西の林道と多治見の西の林道と山道の間には地質図オーダーの背斜構造がある。池田富士付近で露頭オーダーの褶曲を観察する。

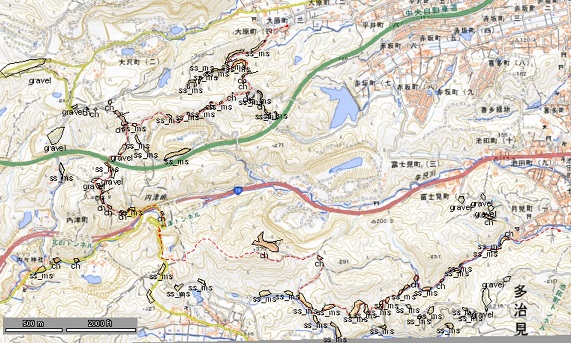

図4-2-1地質踏査図 (ルートマップ)

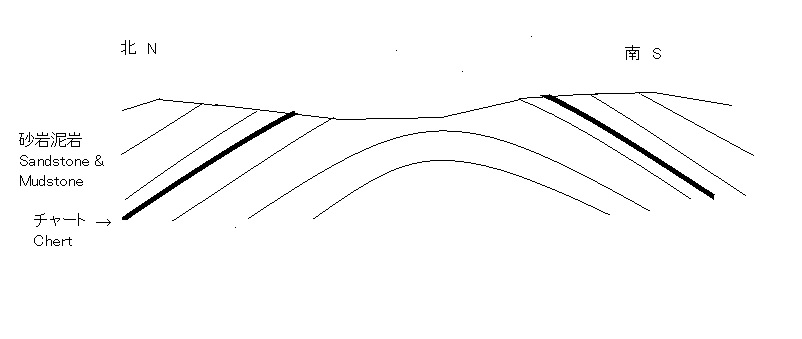

多治見駅と小泉駅から西側の山塊の地質は,主に中生代の砂岩(Jss)からなり,チャート(Jch)をはさむ。多治見駅西側の林道(図の南側)では地層の走向が東西方向で南に傾斜,小泉駅西側の林道(図の北側)では北傾斜である。これらの間に次の地質図のように背斜構造が想定される。

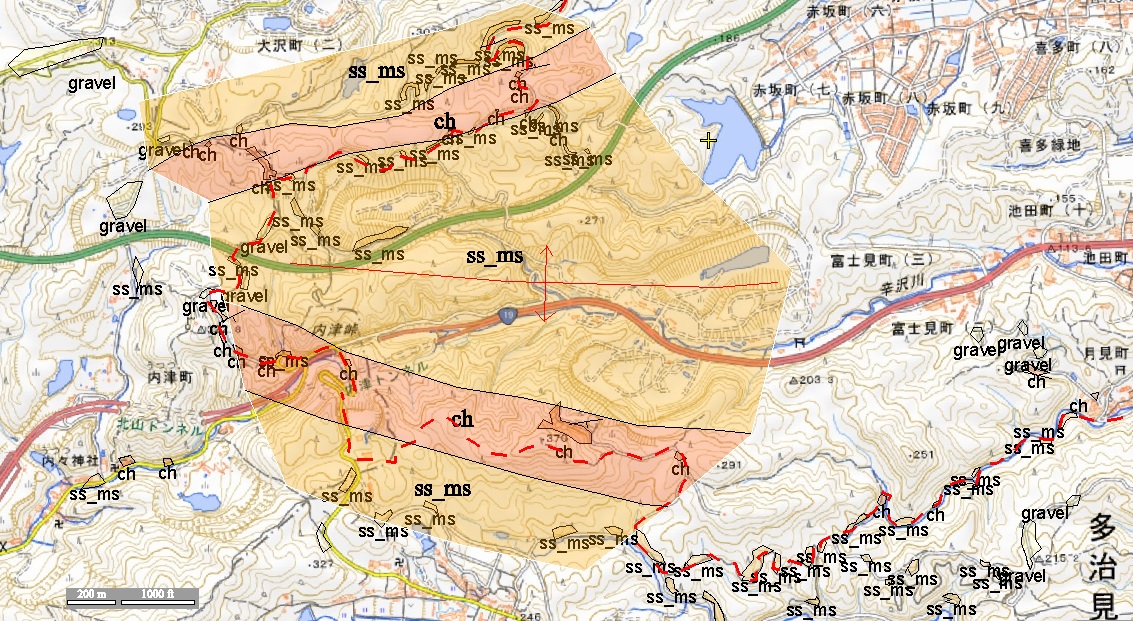

図4-2-2 地質図

背斜構造の北と南にチャート層が分布する。

チャート層は西に向かい閉じる形なので,褶曲軸(背斜軸)は西へ傾斜している。

地質断面 地形や地層傾斜がフリーハンドの概念図

小褶曲構造

池田富士近くの露頭でチャートに小褶曲構造を観察できる。その褶曲軸は,地質図サイズの褶曲軸と同じで西に傾斜している。この地域の褶曲構造ができるときに平行してできた構造と考えられる。

図4-2-3 小褶曲

池田富士そば

褶曲軸の方向や落としの向きは,地質図の褶曲軸と平行である。

4.3

地層の分布から地質構造を推定

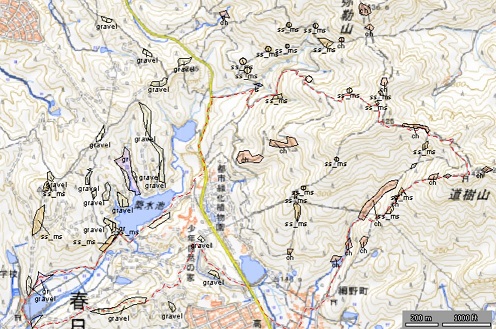

場所;春日井三山

主題;地層の連続,異なる時代の地層の重なりなどを総合した地質図を作る。その上である特定の地層の分布から地質構造を推定する。

春日井市の植物園の東側の山塊は,南より道樹山,大谷山,弥勒山の春日井三山である。これら三山は東海自然歩道沿いにある。山塊の地質はチャート,砂岩,泥岩,石灰岩からなる。これらの岩石の形成は異なる時代であるが,混在して地質体(付加体堆積物)となったのはジュラ紀と考えられている。植物園の西側の丘陵や低地には,第四紀のれき層が広く分布している。下位の砂岩や花こう岩がわずかに分布する。

図4-3-1 春日井三山周辺の踏査図(ルートマップ)

凡例;ls,石灰岩;ch,チャート;ss_ms,砂岩泥岩;gr,花こう岩;gravel,れき層。

図4-3-2 春日井三山周辺の地質図

凡例;ls,石灰岩;ch,チャート;ss_ms,砂岩泥岩;gr,花こう岩;gravel,れき層。

地域の東半分に中生代の古期岩類が分布している。このうちチャートの分布に着目すると,地形の高いところから低いところに南に向かって伸びているので,地層は南ないし南南東に傾斜していることがわかる。道樹山山頂近くで地層の境界と等高線350mの交わりはENE-WSW方向である。これは地層の走向である。その境界は,走向線から水平面で200m進むと等高線250mと交わる。すなわち,水平方向200mで100m低くなる。傾斜をXとすると,tan X=100/200=0.5で,X=27°となる。

地域の西半分に分布するれき層は,上部新生界で,古期岩類を不整合におおう。

トップへ(リンク)

--------------------------

5. 放射線量調査

地質(岩石)によって放射線量が異なることを身近な地域で確かめてみる。

また,同じ地点を定期的に測って平常時の線量をあきらかにしておけば,太陽活動の活発化や原発事故があった際にその影響の判断にも役立つ。

放射線量の調査

手軽には家庭用線量計で放射線量が測定

線量計のしくみは,次の通り。放射線が測定機器に飛び込むと筒内の分子に衝突して電気が瞬間的に流れる。その発生した電気の数を測定して放射線量を測定する。

理想的には周りが開けた岩盤の上で測定する。

そのような場は少ないので以下の原則で場所を選ぶ。

・舗装道路上を避ける。

・足元に岩盤あれば,1mの高さで測る。

・崖(壁)に露頭があれば,そこから1m離れて測る。

・少し場所をずらしながら複数回測定し,平均をその地点の放射線量とする。

線量測定の留意点

予測測定に時間がかかる。

確定値になってからも数字が安定しない。一時的に大きな値を表示することもある。

時間経過で平均化するので,数値が安定するまで数分待つ。

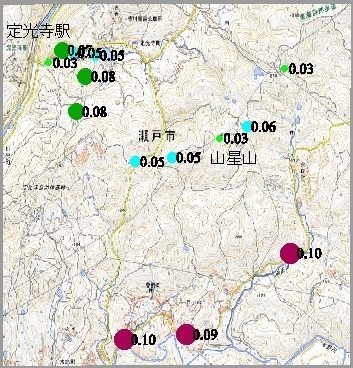

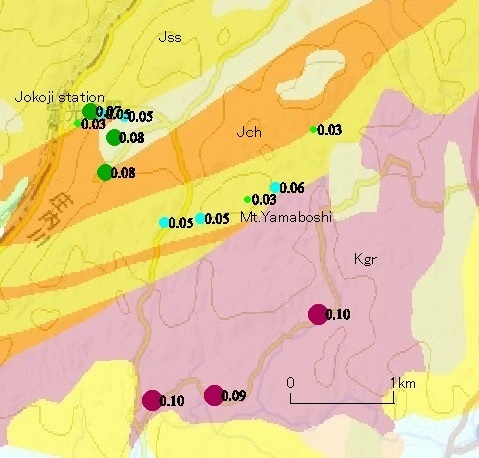

調査事例 堆積岩と花こう岩の線量

場所 定光寺周辺の東海自然歩道とそこから分かれた道路沿い。

図5-1 調査結果 (調査日2024年4月20日)

単位はμSv/h(マイクロシーベルト時間あたり)

図5-2地質との関係

主な地質:チャート(Jch),砂岩(Jss),花こう岩(Kgr)

調査結果の地図に産総研シームレス地質図を重ねる。山星山付近はれき層であるが,産総研地質図では表現しきれていないので省略する。花こう岩分布域で線量が大きいことがわかる。

トップへ(リンク)

-----------------------

目的;河川や池の環境調査のため,調査地点を定めて随時水質分析を行う。

調査地域;

(1) 羽黒から尾張富士,入鹿池,本宮山をめぐる。

(2) 名古屋経済大学周囲の河川とため池。

分析項目; pH,導電率(EC),Caイオン濃度。

分析手法;携帯分析計を用いた現地でのその場分析。

機器と精度;

ホリバ(堀場製作所)のLAQUAtwinを用いた。

作業の直前に標準液で校正を行う。

直後に標準液を試料として分析し,真値との差から精度を判断した。

補足;

経済的負担があれば,簡易に試験紙を使ってもよい。

pH1-14のロール試験紙なら0.5くらいの違いはわかる。

事例1 広域水質調査(尾張富士-入鹿池-本宮山)

尾張富士-入鹿池-本宮山の調査定点

http://y95480.g1.xrea.com/water_owari_map.jpg

調査結果 pH

|

調査日 |

五条川 |

尾張富士,銀明水 |

尾張富士,金明水 |

入鹿池,百軒亭 |

本宮山,N点 |

本宮山,宮池 |

|

23/1/21 |

|

7.2 |

7.2 |

6.8 |

7.2 |

7.1 |

|

23/3/4 |

|

7.3 |

7.4 |

7.1 |

7.4 |

6.9 |

|

23/5/3 |

7.3 |

7.3 |

7.2 |

7.2 |

7.2 |

6.9 |

|

23/7/30 |

7.1 |

7.2 |

7 |

7.2 |

7.5 |

6.9 |

|

23/11/23 |

7.4 |

7.6 |

7.5 |

7.2 |

7.3 |

7.3 |

|

24/3/19 |

6.8 |

7.2 |

7 |

6.9 |

7.2 |

6.7 |

|

24/6/3 |

7.2 |

7.6 |

7.2 |

7.3 |

7.6 |

7.2 |

|

24/10/26 |

7.7 |

7.7 |

7.6 |

7.6 |

7.6 |

7.1 |

|

25/03/01 |

7.1 |

7.5 |

7.4 |

7 |

7.6 |

7.3 |

調査結果 EC μS/cm

|

調査日 |

五条川 |

尾張富士,銀明水 |

尾張富士,金明水 |

入鹿池,百軒亭 |

本宮山,N点 |

本宮山,宮池 |

|

23/1/21 |

|

38 |

51 |

126 |

35 |

60 |

|

23/3/4 |

|

46 |

54 |

135 |

33 |

66 |

|

23/5/3 |

120 |

35 |

47 |

111 |

34 |

63 |

|

23/7/30 |

67 |

33 |

43 |

72 |

30 |

59 |

|

23/11/23 |

231 |

39 |

49 |

112 |

36 |

61 |

|

24/3/19 |

207 |

36 |

50 |

119 |

35 |

57 |

|

24/6/3 |

113 |

33 |

50 |

83 |

33 |

56 |

|

24/10/26 |

207 |

40 |

50 |

92 |

36 |

58 |

|

25/03/01 |

222 |

38 |

51 |

112 |

33 |

56 |

調査結果 Ca ion, ppm

|

調査日 |

五条川 |

尾張富士,銀明水 |

尾張富士,金明水 |

入鹿池,百軒亭 |

本宮山,N点 |

本宮山,宮池 |

|

23/1/21 |

|

5 |

7 |

32 |

5 |

25 |

|

23/3/4 |

|

4 |

7 |

26 |

4 |

23 |

|

23/5/3 |

22 |

3 |

6 |

18 |

3 |

15 |

|

23/7/30 |

25 |

5 |

11 |

25 |

4 |

25 |

|

23/11/23 |

58 |

5 |

8 |

26 |

4 |

25 |

|

24/3/19 |

61 |

6 |

10 |

31 |

5 |

15 |

|

24/6/3 |

22 |

3 |

7 |

14 |

3 |

12 |

|

24/10/26 |

46 |

4 |

7 |

17 |

3 |

11 |

|

25/03/01 |

67 |

5 |

9 |

22 |

4 |

10 |

以上のデータから次のことがわかる。

・pHは上図のように,地域間の違いが少なく,調査日ごとの違い(ある日は全体で大きく別の日では全体で小さくなるなど)が認められる。

・ECは,上図のように五条川と入鹿池で概して値が大きく,調査日での違いがある。他の地点では値が小さく調査日ごとの違いが少ない。

・Caイオンについては図を省略するが,結果の表からわかるように調査日ごとの違いが五条川と入鹿池に加えて宮池にも認められる。

事例2 名古屋経済大学周辺

名古屋経済大学では体験型学習の一つとして大学周辺で調査を行っている。

名古屋経済大学周囲の調査定点(体験型授業実習用)

http://y95480.g1.xrea.com/water_nue_map.jpg

調査結果の例

|

|

1用水路 |

2用水路,墓 |

3五条川合流前 |

4五条川合流後 |

6葭原の田 |

7神社脇の田 |

8ため池 |

|

日時 Date |

2023/6/20 PM |

2023/6/20 PM |

2023/6/20 PM |

2023/6/20 PM |

2023/6/20 PM |

2023/6/20 PM |

2023/6/20 PM |

|

pH |

7.0 |

7.5 |

7.5 |

7.4 |

8.0 |

9.4 |

8.2 |

|

EC (µS/cm) |

166 |

173 |

139 |

141 |

211 |

181 |

78 |

|

Ca ion (ppm) |

47 |

58 |

35 |

37 |

55 |

42 |

22 |

|

Water T. (℃) |

|

|

|

|

|

|

|

・大学の時限内の限られた時間内で調査体験を行えるよう狭い地域で設定したルートである。

・流量の多い河川に小流路からの水が合流して,河川の性質が合流前と合流後で変化するか,現地での分析値からその場で議論できる。

・ここに図表をかかげないが,もとのデータを見ると,pHとECともに調査日ごとの違いがある。ある日は全体で大きく別の日では全体で小さくなるなどである。

・以下に示すよう,一日の中で田のpH変化から稲の光合成を定量的に知ることができる。

稲生育期の田の水質変化事例

|

|

6葭原の田 |

7神社脇の田 |

8ため池 |

|

日時 Date |

2023/6/26 0805 |

2023/6/26 0810 |

2023/6/26 0815 |

|

pH |

6.9 |

6.8 |

7.2 |

|

|

6葭原の田 |

7神社脇の田 |

8ため池 |

|

日時 Date |

2023/6/26 1005 |

2023/6/26 1010 |

2023/6/26 1015 |

|

pH |

7.3 |

7.0 |

6.8 |

|

|

6葭原の田 |

7神社脇の田 |

8ため池 |

|

日時 Date |

2023/6/26 1150 |

2023/6/26 1155 |

2023/6/26 1200 |

|

pH |

7.6 |

7.7 |

7.4 |

|

|

6葭原の田 |

7神社脇の田 |

8ため池 |

|

日時 Date |

2023/6/26 1400 |

2023/6/26 1405 |

2023/6/26 1410 |

|

pH |

7.8 |

8.3 |

7.0 |

|

|

6葭原の田 |

7神社脇の田 |

8ため池 |

|

日時 Date |

2023/6/26 1555 |

2023/6/26 1600 |

2023/6/26 1605 |

|

pH |

8.0 |

8.4 |

7.6 |

午前から午後にかけてpHが大きくなっている。このうち,地点7の2023/6/26のpHの変化をまとめてみる。

|

2023/06/26 |

|||||

|

時刻 |

8:10 |

10:10 |

11:55 |

14:05 |

16:00 |

|

分(8:00=0) |

10 |

130 |

235 |

365 |

480 |

|

pH |

6.8 |

7 |

7.7 |

8.3 |

8.4 |

解釈

植物プランクトンや藻類は,夜間は呼吸を行い,日中は光合成を行う。

呼吸とは,有機物を分解してエネルギーを取り出すための反応で,二酸化炭素と水が生じる。

有機物 + O2 → CO2 + H2O + エネルギー

一方,光合成とは光エネルギー(太陽光)を使って二酸化炭素と水から有機物と酸素を作り出す反応。いずれも生命活動を維持するために欠かせない。

CO2 + H2O + 光エネルギー → 有機物 + O2

呼吸を行うと二酸化炭素が生じ,水中の二酸化炭素が増えるためpHが下がる。また,光合成では二酸化炭素を用いるため,水中の二酸化炭素が減り,pHが上がる。

稲生育期の水田の水質(pH)を測ることで光合成をとらえることができた,と解釈した。

トップへ(リンク)

----------------------

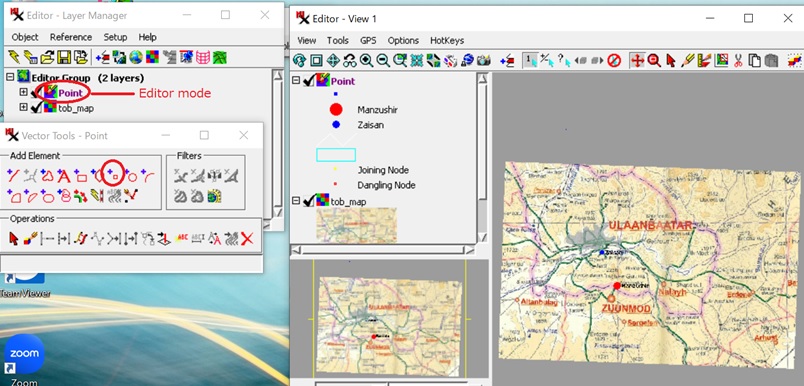

従来の地質調査では,地形図あるいは歩測測量で作った路線図に地質観察事項を記入したルートマップが基礎となる。急速なデジタル化で,鉛筆とノートに代わり,電子情報でルートマップを作るようになってきた。昨今はGPSから緯度経度を求め,地理情報システム上でデータを整理することも行われる。地形図を読めなくても電子地図にデータを加えることができる。

ここで地理情報システム利用の基本を紹介する。調査地点の水質や放射線量などの点データを地図上に表現する。

7.1 地形図の用意

手元の地図を電子化(スキャン)するか,国土地理院の電子地図から必要な範囲の地図を用意する。地図上の数点の緯度経度を求めておく。できれば四隅に近い点で求める。三角点,標高点,道路の交差点が同定しやすい点である。

・国土地理院電子地図

https://maps.gsi.go.jp/#6/37.640335/140.119629/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0地図の中央の十字線に目的とする点を持ってくると画面の左隅にその点の緯度経度が表示される。

・地図が出ない場合,国土地理院の「地図・空中写真・地理調査」から地理院地図を選ぶ。

https://www.gsi.go.jp/tizu-kutyu.html

・その他の地図情報

地質や地滑りのデータが載っている地図情報も基図としてあるいは重ね合わせのデータとして利用できる。

地質図 産総研シームレス地質図

https://gbank.gsj.jp/seamless/

地すべり図 防災科学研究所

https://dil-opac.bosai.go.jp/publication/nied_tech_note/landslidemap/index.html

7.2 地理情報システムソフト

ここでは地質調査で使われることが多い「TNT mips」を使う。

日本の代理店オープンGIS社からこのソフトをインストールできる。

TNT mips of Microimages

http://www.microimages.com/downloads/tntmips.htm

このソフト自身は無料である。規模の大きな情報を扱う際にはライセンスを購入する必要がある。ここでは小さな地図を使うので無料版を利用する。

マニュアル

オープンGIS社はさまざまなマニュアルを公開している。系統的なマニュアルは次の通りである。

https://www.opengis.co.jp/htm/getstart/getstart.html

以下の解説にしたがってGISに少し慣れてからこのマニュアルを開くと良い。

7.3 地形図ラスター

用意した地形図をGISで利用できる形(ラスター)にする。

ソフトを立ち上げると色々メッセージが出るが,気にしないで進める。

メニューバー(Menu bar)が出る。「Main」からプルダウンで「Import」を選ぶ。

Menu bar

[Main Image Geometric Terrain Database

Script Tools]

↓(Mainからプルダウンする)

Display

Edit

Georeference

Process List

Import

Export

TNT atlas

Exit

「Import」を開く。インポート(Import)するファイルを選ぶ。

「Select Files」

画面の右欄で該当フォルダーを選ぶ。主の欄にそのフォルダー中のファイルが並ぶので選んで「+」を押し,目的のファイルを下の欄に置く。「OK」を押す。

前の画面にもどり,「Next」を押す。

インポート(Import from …)画面になる。「Import」を押すとラスター形式になる。

フォルダーがまだ作られていなければ,「New Folder」で名前をつけフォルダーを作る。

「New File」で新しいファイルを作る。オブジェクトの名前も定める。デフォルトでインポート前の地図の名前になっている。

インポートが自動的に行われる。「Status」の画面になり,インポートにかかった時間が示される。「OK」を押して終了。

フォルダーの中を見ると,ファイルができている。これはrvc形式である。それを開くと,インポートされた地形図が出てくる。地理情報システムソフト上で作業ができる形式になっている。

ここでラスターとベクターを簡単に整理する。

ラスター型データ 二次元平面をグリッド(格子)で正多角形に分割した配列データ。画像データと考えれば良い。データ量が膨大となる。

ベクター型データ 座標軸によって幾何学的に表現したもの。点や線である。線で囲んだベクターデータはポリゴンという。データ量が少ない。

7.4 ジオレフェレンス

インポートされた地形図に位置情報(緯度経度)をつける。ジオレフェレンス(Georeference)である。

Menu bar

[Main Image Geometric Terrain Database

Script Tools]

↓(Mainからプルダウンする)

Display

Edit

Georeference

Process List

Import

Export

TNT atlas

Exit

ジオレフェレンス(Georeference)を開く。

ジオレフェレンス(Georeference)のメニューのFileから上記の地形図を選ぶ。

「Open 」

目的のオブジェクト(地図)を「+」で選び「OK」を押す。

座標系「Coordination Reference System」の確認があるが,ここでは「OK」とする。

ジオレフェレンスモデル「Select georeference model」の確認があるが,これも「OK」にする。

ジオレフェレンス入力画面「Georeference Input View」になる。緯度経度がわかっている点に画面の十字線を一致させる。

初めに開いたジオレフェレンス画面でその点の緯度経度を入力する。度,分,秒の間にスペースを空ける。あるいは度を単位にして分秒を小数の形で入力する。どちらの形とも国土地理院の電子地図に表記されている。

入力が終わり「✔」を押すと赤くなる。これで地図上の点に緯度経度が確定された。残った点についても緯度経度を定める。終了後,「File」で保存(Save)する。別名にせずそのまま保存する。

7.5 観察地点のデータ入力

地図の呼び出し

メニューバー(Menu bar)の「Main」からプルダウンで編集「Edit」を選ぶ。

Menu bar

[Main Image Geometric Terrain Database

Script Tools]

↓(Mainからプルダウンする)

Display

Edit

Georeference

Process List

Import

Export

TNT atlas

Exit

編集(Edit)を開く。途中でコメントがあるが,閉じて良い。

編集レーヤー(Editor –

Layer Manager)に選択肢が出ている。

サンドイッチのような絵に「+」がついた記号を押し,オブジェクトを呼び出す(Add Reference Object)。保存したフォルダーからファイルを選び,そこから地形図のオブジェクトを選ぶ。

メイン(Main)からプルダウンして編集(Edit)にして編集用画面(Editor – Layer Manager)にする。前に作ったラスター(地図)をこの編集画面に入れる。

Objects(オブジェクト)を選ぶ。そこで新しいベクター(New Vector)を選ぶ。

するとこのベクターオブジェクトのジオレフェレンスを聞いてくる(Select

Implied Georeference)。ラスター(地図)の名前があるのでそれを選ぶと地図の座標となる,

地図の上に新しいベクターオブジェクトが重なったことになる。

鉛筆のマークは編集ができることを示す。

ベクター各種が要素選択(Add Element)に記されている。今回は点データを作りたいので,下の図のように点「+□」を選ぶ。

点の確定

地図に記入するか,緯度経度入力で地点を確定する。

地図に直接記入;地図上でその点の位置がわかるなら編集画面上の十字線をその位置に置き,「+□」を押す。作業画面の下の「要素を加える(Element Add)」を押すと点が確定する。

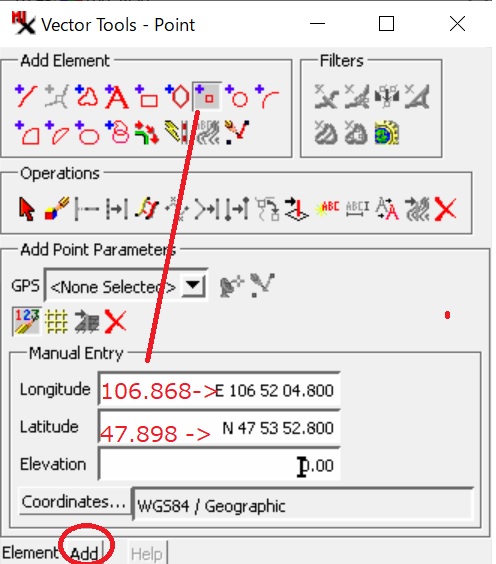

緯度経度入力;地図にどこかわからないがGPSデータがある場合,緯度と経度を点の作業画面に入力する。緯度経度は度を単位にして,分秒を小数にする。

例えば,緯度が47°53’ 55.4’’なら,Latitude:47+53/60+55.4/3600=47.898。

作業画面の下の「要素を加える(Element Add)」を押すと点が確定する。

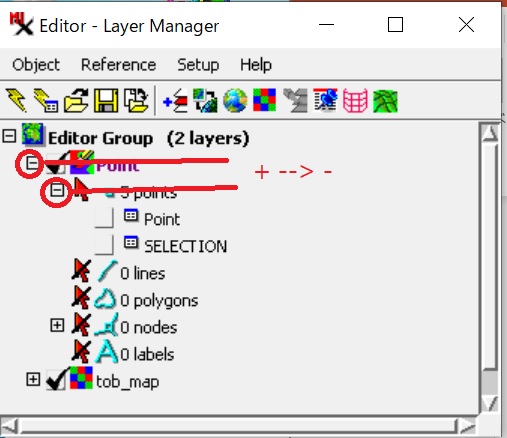

データ入力

点に番号や名前(属性)をつけ,その点のデータを入力する。

編集画面(Editor-Layer Manager)でオブジェクトの「+」を押すと各種のベクター要素(点,線,ポリゴン,ノード,ラベル)が出てくる。

誤操作がないよう,点以外の要素の「↖」に「/」をつけ閉じる。

点(Points)の「+」を押すと,表のマークが出る。

表の作成

点をクリックするとメニューが出る。その中からNew Tableを選ぶ。

---------

Mark All

--

--

New Table (これを選ぶ)

--

----------

表をどう作るか聞いてくる。

「User Defined」 を選ぶ。Nextで進む。

表の名前を入力する。例えばGeoにする。

NameにGeoを入力し,Nextで進む。

データの扱いを聞いてくる。プルタブから「要素ごとに一つの結果」を選ぶ。

「Exactly one record for each element」を選びNextで進む。

これで完了,Finishとなる。

表にデータ項目(Table Properties)を作る。

Table この定義(Geo)は済んでいる。

その下のFieldを定義する。

Field

Add new field (黄色の層をはさんだサンドイッチに+記号)を開く。

これを開くと入力スタイルを聞いてくる。

Unicodeを選ぶ。

以上で表が完成した。各点のデータを入力する。

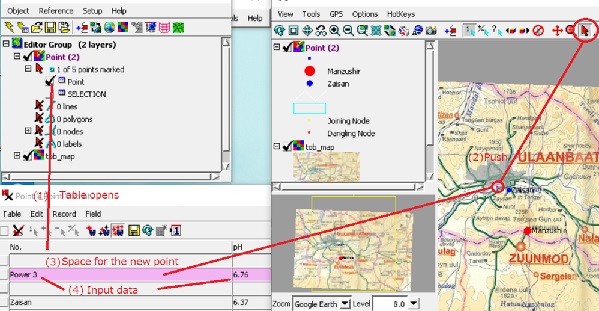

表のマークを開く(「✔」)と表が出る(Table opens)。

全てのデータを羅列するよう,「W」に赤い「+」が囲む記号の操作にする。

入力する項目を定める。必要なら表の列を加える。

地図の画面(Editor View)の上段のメニューの右端の赤い「↖」を押す。

目的とする点(地点)をクリックするとその点の色が変わる。表でその点の行に色がつく。

表にデータを入力する。下の図で”Input data”。

適宜データを保存する。保存は「W」に赤い「+」が囲む記号の右のフロッピーディスクの記号で保存を行う。

表示

入力データの表示を行う。

データ値の違いに基づき,点の大きさや色が自動的に調整され地図上に表示される。

自分の好みに合うように,大きさや形,さらに色を変えることができる。

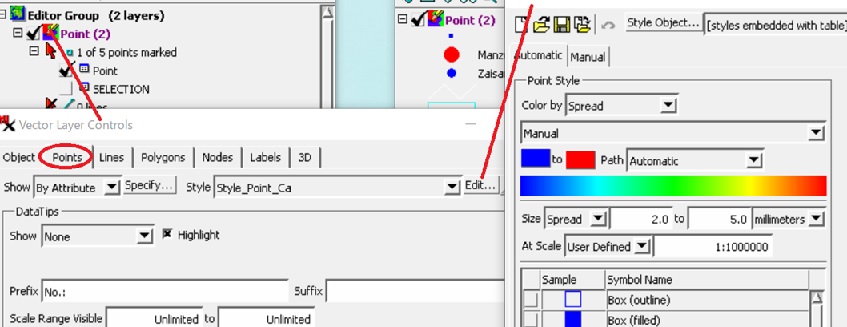

オブジェクトマークをクリックしてベクター操作画面(Vector Layer

Controls)を出す。

メニューで点を選ぶ。属性を示す (Show “By Attribute”)にする。

変えたいスタイルを選択する。例えば,図ではStyle “Style_Point_Ca”。

編集(Edit)にする。自動(Automatic)をマニュアル(Manual)に変える。

スタイル(Style)で色や大きさを定義できる。

例えば,図では,色はColor by “Spread “,大きさは Size “Spread”, “2.0” to “5.0” millimetersである。大きさは縮尺にしたがい表わされるので,縮尺を定義する。図では,At scale, “User Defined”, “1:1000000”.

以上の要領で点を表示できる。

点データの事例は「5 放射線量調査」の図である。調査点に線量値がついているが,これは上のベクターデータコントロール(Vector Layer Controls)でデータチップ(Data Tips)の表示項(Show)の内容を”None”から変える。

地質と線量の関係がわかるように地質図と重ねたが,これは産総研の地質図を画像でとりこんだものをラスター画像に変換し,ジオレフェレンスして重ねたものである。ラスター像の透過度を調整して背景の地図がわかるようにした。

トップへ(リンク)

参考資料:美濃中山道連合(2016) 岐阜県十七宿散策ガイド,第10版

中山道は、江戸日本橋から京都三条大橋まで69宿、約532kmの街道であった。江戸時代の万治2年(1659年)に主要五街道(東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道)が整備され、その中でも「東海道」と「中山道」は、江戸と京を結ぶ重要幹線として機能した。東海道は川を渡ることが多く、天候により支障が起きるが、中山道は多くの旅人の往来に好まれた。

名称の由来は、日本国土の中間の山道として中仙道とも記されたが、1716年に徳川幕府は中山道と名称を統一した。

京から江戸へ公家の姫君が将軍へ降嫁するルートに利用された。水戸尊攘派が京都の徳川慶喜を慕って粛然と進むルートでもあった。ここでこのガイドマップ内の御嶽宿、伏見宿、太田宿、鵜沼宿周辺の地学見どころも記し、歴史を偲びながら中山道地質めぐりをする。

御嶽宿

御嶽宿は、古くから願興寺の門前町として栄えていた。中山道の宿場でもいち早く、慶長7年(1602年)に整備され、人や物の往来で賑わっていた。名鉄「御嶽」駅から東に続く町並みには、本陣跡や商家竹屋など、当時の面影が残されている。

地質では、当地は戦後しばらくまで亜炭の産地として栄えていた。中山道みたけ館には、炭鉱で使われていたドリルなどの用具が展示されている。「御嵩口」駅には亜炭の集積場として引込み線があった。今も放棄されたフォームがあり当時の面影を残す。

御嶽宿、竹屋

みたけ館

亜炭掘削用ドリル

御嶽宿から伏見宿

御嶽宿から西に向かうと「御嵩口」駅北の中山道沿いに鬼の首塚の遺構が残っている。「顔戸」駅北の街道沿いに亜炭炭鉱の坑口跡がある。比衣一里塚跡の碑がある。

鬼の首塚

亜炭鉱山坑口

比衣一里塚跡

伏見宿

伏見宿は、御嶽宿に遅れること90年後に整備された。現在は、わずかに残る古い町並みや本陣跡が往時のなごりをとどめている。

伏見宿本陣跡 owari_8_9fushimi

400x300

伏見宿から太田宿

全線国道及び市道として道路整備され交通量が多く、往時の面影はほとんどない。国道21号線と可児市役所に向かう県道交差点付近に真新しい一里塚跡の碑がある。

太田宿近くの太田橋を渡ると化石林公園の看板がある。珪化木が展示された公園である。

中山道一里塚の跡

化石林公園

珪化木

太田宿

太田宿には尾張藩太田代官所が設置された。太田代官所は木曽川筋の軍事・政治・経済の中枢として、落合宿から鵜沼宿までを統括していた。旧本陣の表正面、旧脇本陣、旅籠小松屋などが残る。太田宿中山道会館では中山道の資料やビデオを見ることができる。会館の庭にはこの地出身の文豪、坪内逍遙の胸像がある。

旅籠小松屋

文豪坪内逍遙胸像

太田宿から鵜沼宿

大半が国道21号線である。これに平行する木曽川の堤防の遊歩道を歩くと快適である。行幸巌から対岸にはチャートの露岩を見ることができる。昭和2年に昭和天皇が行幸され、その後も多くの皇族がこの地に寄られている。

岩屋観音付近は層状チャートである。JR高山本線をくぐり山道に入る。石畳の道として整備されている。うとう峠の一里塚が残っている。

行幸巌(みゆきいわ)

岩谷観音

うとう峠の一里塚

石畳の街道

鵜沼宿

鵜沼宿は、江戸から数えて52番目の宿場になる。南へ約2kmに犬山城がある。宿内は古い家並や酒造の保存改修が行われ、往時の宿場町として再生されている。古墳の案内も整備している。

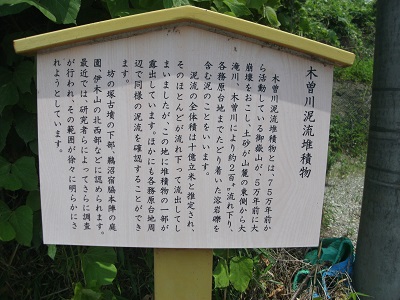

日本列島の地図作成の伊能忠敬測量方が1809年に宿泊している。鵜沼宿西のはじには御岳山崩壊による木曽川泥流堆積物の露頭とその説明版がある。そのほか街道沿いに衣裳塚古墳がある。

鵜沼宿標識 owari_8_22unumajyuku 400x300

衣装塚古墳 owari_8_23kofun 400x300

泥流堆積物 owari_8_25flow 400x300

トップへ(リンク)