地質図を作る How to make a geologic map

「地質図とは何か,地質図を読むにはどんな知識が必要か、野外調査からどのように地質図を作るか。練習問題や実例を通して理解する。」

1.地質図とは

2.地質調査法

3.踏査図から地質図を作る

4.地下の地質を調べる

5.地質図を読む−名古屋経済大学周辺

=====================

1.地質図とは

岩石鉱物でとりあげた堆積岩の多くは面的にひろがる地層となっている。堆積時には水平なことが多いが、堆積後の隆起など変動で傾斜する。火成岩は、マグマとして地層中に入り込み(貫入して)できた岩石である。多くの場合、地層(堆積岩)の広がりを切るように分布する。

地層の例 ポーランドカルパティア山脈の地層、ウィキペディアより

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Carpathian_flysch_cm04.jpg

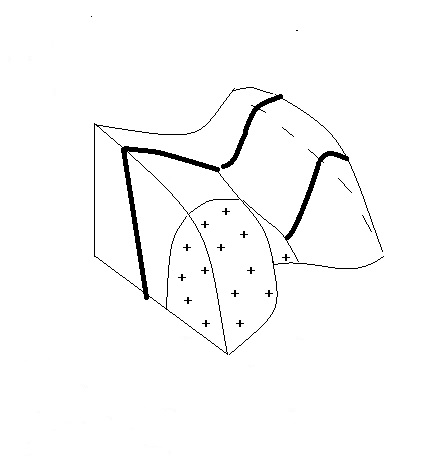

地層や火成岩(+ + )の広がりの概念

地質図は,このようなある地域の岩石の分布を地形図上に表現したものである。異なる岩石ごとに模様あるいは彩色して視覚に訴えるよう表される。傾斜した地層は、地形の形にあわせて分布する。この章の地質図の書き方や読み方では、この地層のひろがりをどう表現するかを体験する。

実習

地質図のいくつかの例を見る。

5万分の1縮尺の地質図,20万分の1縮尺の地質図,日本列島全体の地質図(200万分の1縮尺),デジタル地質図など。時間があれば日本以外の地質図も見る。

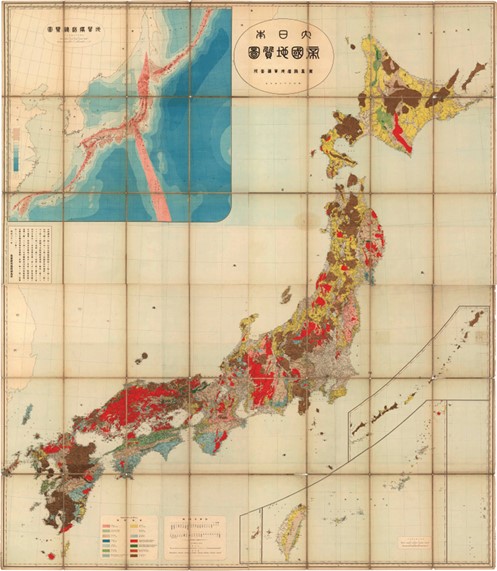

地質図の例 その1

1899年地質調査所:100万分の1「大日本帝国地質図」刊行,当時の日本の地質の総括

地質図の例 その2

5万分の1地質図と同説明書

上野図幅 発行年:1996

地質図 JPEG / 200dpi / 3.4

MB

https://www.gsj.jp/data/50KGM/JPG/GSJ_MAP_G050_11053_1996_200dpi.jpg

説明書 PDF / 20 MB

https://www.gsj.jp/data/50KGM/PDF/GSJ_MAP_G050_11053_1996_D.pdf

|

地質時代(紀) |

地質時代(世) |

地質系統 |

主な地史 |

|

第四紀 |

完新世 更新世 |

沖積層 新期崖錐堆積物 段丘堆積物(低位,中位,高位) 古期崖錐堆積物 |

沖積平野の形成 段丘の形成 |

|

新第三紀 |

鮮新世 中新世 |

古琵琶湖層群 阿波層群 |

陸成相(湖成) 海進 |

|

古第三紀 |

|

|

|

|

白亜紀 |

後期 前期 |

花こう岩類 はんれい岩 |

領家深成活動 領家変成作用 |

|

ジュラ紀 三畳紀 |

|

領家変成岩類の原岩 |

領家変成岩類原岩の堆積 |

図 「上野」図幅地域の地質総括

課題 「上野」図幅説明書に基づき次の問いに答える。

「上野」図幅作成の経緯(説明書1pあたり参照)

図幅地域地質調査はどんな目的のために行われたか。

現地調査時期はいつか。

「上野」図幅地域の資源について(説明書60pあたり参照)

地域内の鉱山(廃止も含む)の鉱産物は何か。

-------------------

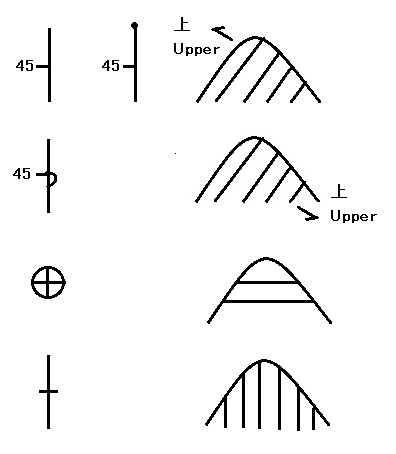

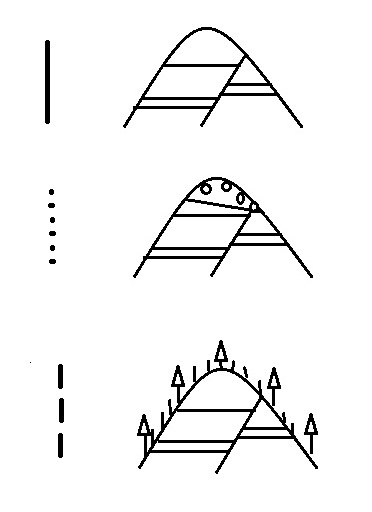

地質図の記号

地質図上で地層や岩体の分布は、模様や色の違いで示されている。さらに地質構造などを表すために記号を使う。このうちの主な記号を記す。JIS A0204に準拠する。

地層面(層理面)の走向傾斜

傾斜層 適当な長さの実線を走向と平行に配置し,その中点傾斜側に短い実線を垂直につける。傾斜角は傾斜側に記す。上位方向確認を示す場合は黒丸を走向線の傾斜側から見て左側につける(下図の上)。

逆転層 傾斜と反対側にU字形の実線をつけ傾斜側に傾斜角を記す(下図の上から2つ目)。

水平層 白丸と十字を組み合わせる(下図の上から3つ目)。

直立層 走向を示す実線の中点に短い実線を直交させる(下図の下)。上位方向確認の場合は,傾斜層の走向傾斜記号で傾斜角を90にする。

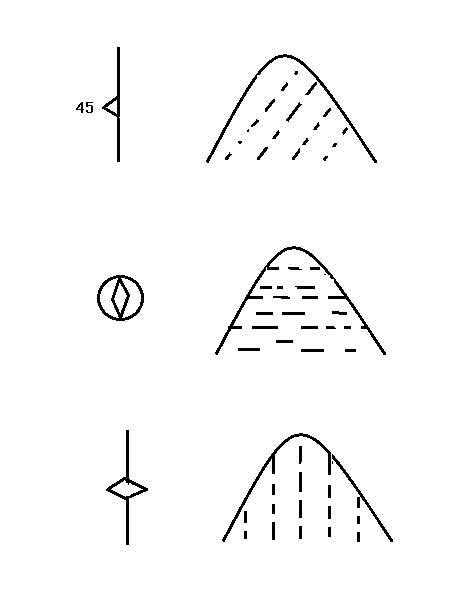

層理面以外の面構造

堆積岩の層理面以外にも,変成岩に片麻構造や片理構造,火成岩に溶結構造や流理構造などの面構造がある。

これらについては,地層の走向傾斜の傾斜側の短い実線の代わりに三角形を用いる(下図の上)。水平面構造では丸印の中にひし形を重ね(下図の中)、直立面では走向線の両側に三角形を記す(下図の下)。三角形やひし形は白抜きあるいは黒塗りつぶしにする。

断層

地層や岩体がある面を境にずれていることがある。断層である。

実在断層 地層境界線の3倍の太さの実線。

伏在断層 断層形成後の堆積物により隠れた断層の分布を伏在断層という。地層境界線の3倍の太さの点線であらわす。

推定断層 地層境界線の3倍の太さの破線。破線とすき間との比は5:1。

※これらは黒色が基本であるが、活断層の記載では赤色で示す。

断層記号(左)と概念図(右)

上:実在断層、中:伏在断層(断層形成後の堆積物がかぶっている)、下:推定断層(植生で断層を確認できない)。

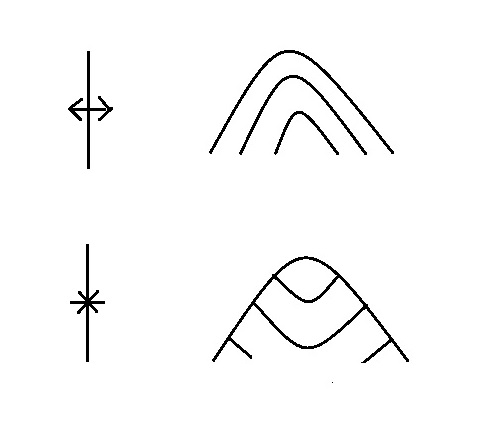

褶曲

地層が波状に屈曲した構造を褶曲といい,山のように曲がった部分を背斜,谷のように曲がった部分を向斜という。

背斜 褶曲の軸面と基準面との交線(軸跡)を実線で示し,その両側に直交し互いに反対を向く矢印をつける(下図の上)。

向斜 軸跡の実線の両側に直交し,互いに向き合う矢印をつける(下図の下)。

課題 5万分の1縮尺の地質図(例えば「上野」図幅)でこれらの記号を確認する。

以上基本的な記号を解説した。上記だけでは表しきれない記号があるが,必要に応じてJIS A0204を参照する。

地質図の例 その3

地質図ナビ

・これによりスマートフォンで地質情報を知ることができる。

・現在位置の地質がわかる。例えば旅行先で周辺の地質を容易に知ることができる。

課題 興味ある地域(山など)はどんな地質からなるか,地質図ナビで調べる。

地質図を見て理解するためには,以下に説明するように,一度でも自分で地質図作成を経験しておくのがよい。

===========================

2.地質調査法と地質図学

調査の用具と服装

整備された林道や遊歩道沿いで調査を行う場合

用具 ハンマー,クリノメーター,ルーペ,地図,筆記具。地質調査専用用具は高価なので,汎用品で代用できる。ハンマーはトンカチ,クリノメーターは方位磁石,ルーペは虫眼鏡で良い。

服装 野外活動ができる,少々汚れても良いもの,また運動靴で十分。帽子や軍手があると安心。夏には虫よけスプレーがあると良い。

地質調査での観察

岩石の種類,地層の傾き,鉱化作用などを調べる。これらの野外調査結果を地図に記す。

・岩石の種類:別の章「岩石・鉱物」を参考にして,岩石の種類がわかるようにしておく。

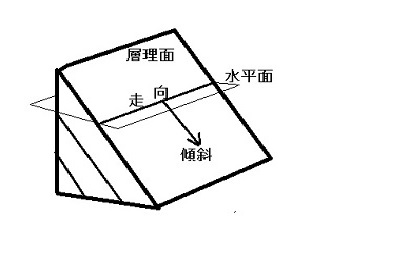

・地層(層理面)の走向傾斜の測定

堆積岩の重なりにおいて,肉眼的に区別される単層の表面を地層面あるいは層理面という。地層面の走向とはその面が水平面と交わる直線の方向。この面と水平面がなす角が傾斜。走向の測定は,クリノメーターを水平に保ち,クリノメーターの長辺が面に接するときの長辺の方向を磁針により北を基準に読む。

・地層面以外の面があればそれも測定

地層面以外に,節理面,断層面,片理面などいろいろの面がある。それらについても地層と同様に走向傾斜を測る。

実習

実際の地層を使う,あるいは室内で板などを使い,クリノメーターの使い方に慣れる。

走向傾斜の概念

走向の測定 クリノメーターの長辺が地層の走向

傾斜の測定

走向と直交する方向が傾斜。内側の目盛りで傾斜角を読む。

観察事項を記録

通常の地質調査では,地形図に直接地質の観察事項を記入していく,あるいは地形図に番号をつけてノート(野帳)に地形図の番号を記し、観察事項を記入する。地形図の縮尺よりも細かく観察事項を記したいときや新しい林道などができている場合、自分の測量で地質踏査図を作成する。

「測量と地形図」の章、「測量の基礎」、「方位を測る」で方位を求めて作る地図(踏査図)を紹介した。簡単に復習するとクリノメーター長辺方向(文字盤のN)を目的物に向けてその磁針を文字盤で読み目的物の方位を得る。これと歩測を利用して自分の歩くルート沿いの地図を作る。そのルート沿いに地質の観察結果を記入していくと地質踏査図となる。

-----------------------------

地質図学の基礎

同斜(岩層が一方向へ一様な角度で傾斜する地質構造)で基礎を理解する。

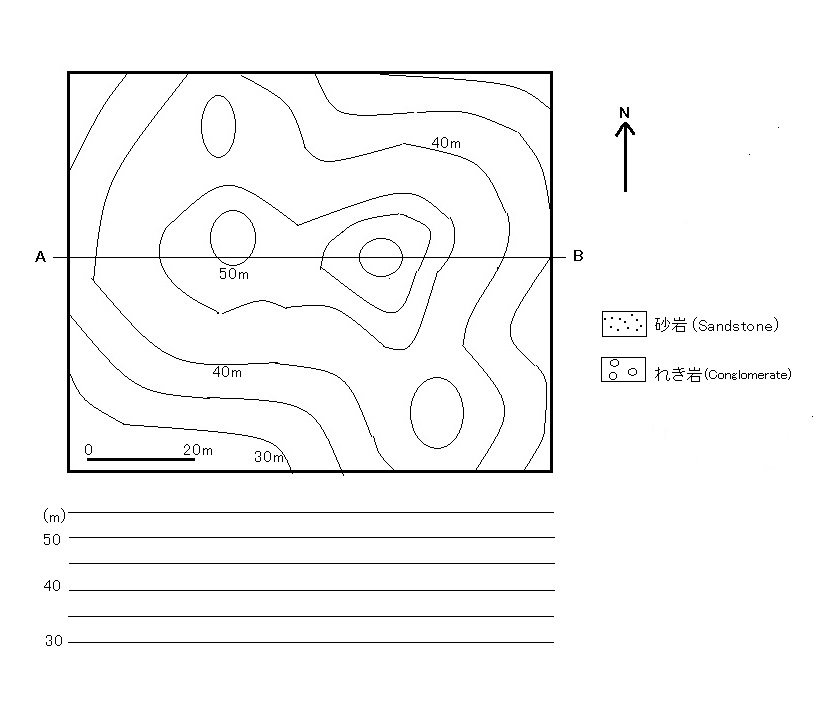

水平層

傾斜が0°,つまり水平層では,同じ等高線沿いに地層が分布し,どの方向の断面図でも地層が水平になる。

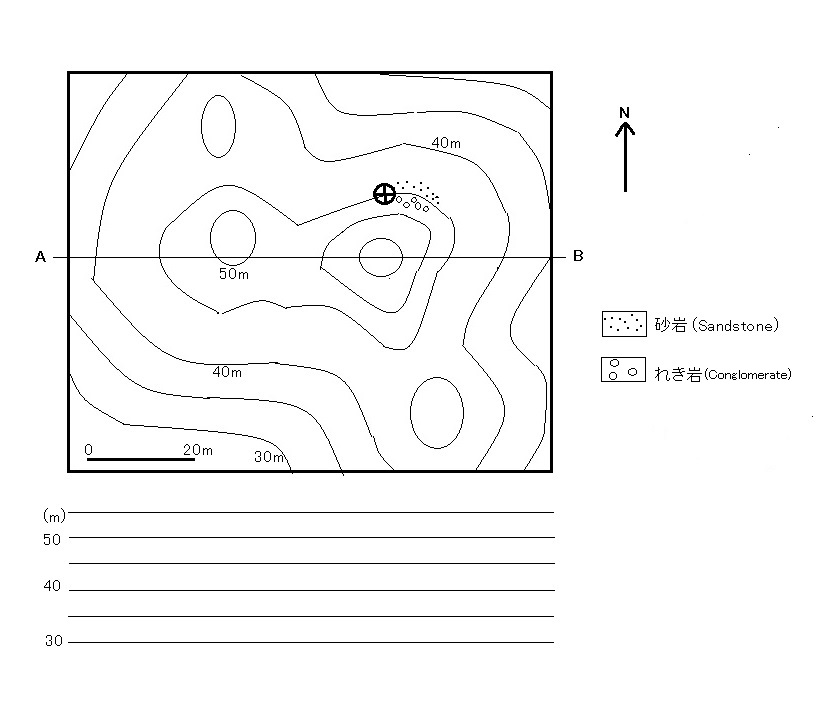

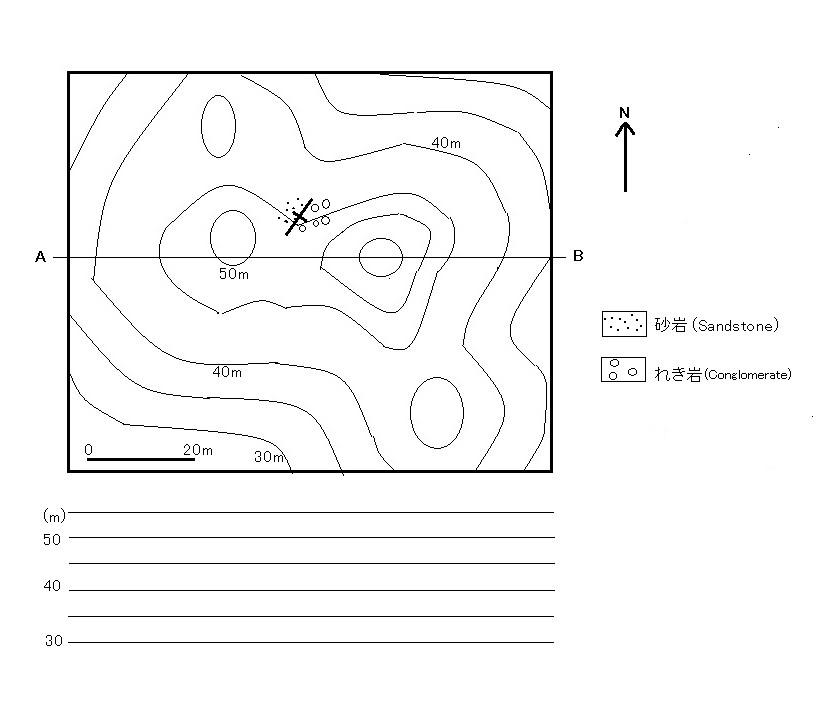

実習 練習用地形図のA-B断面図を作成する。この断面図は以下の地質図実習の地質断面図に使う。

実習 同じ地域で上位に泥岩下位に砂岩の水平層があった。この地域の地質平面図とA-B断面図を作成する。

適度な傾斜の地層

地層の境界で傾斜がαのとき,そこから傾斜方向へ X m 進むと X・tanα m 下に境界が来る。地下にある場合,その地点より走向方向で X・tanα m 下の等高線の地点が境界となる。

実習 地層の境界の傾斜が45°の地質平面図とA-B断面図を作成する。

垂直層

地層が垂直な場合,地形と無関係にその境界は直線状になる。

実習 地層の境界が90°(垂直)の地質平面図とA-B断面図を作成する。

-------------

地層の実例

広見線や太多線沿いで観察できる事例を紹介する。

傾斜した地層(広見線西可児駅北)

泥岩層と砂岩層の境界がゆるく傾斜している。

地層の上下判定例

斜交葉理(名鉄広見線日本ライン今渡駅北)

下の葉理を上の葉理が切っている。地層のもともとの上位が上であると判断できる。

露頭での褶曲と断層

褶曲構造(太多線姫駅近く)

断層(西可児駅南西,ふれあい公園)

断層は左側へ傾斜している。上盤(左)が断層面上を落下している。

地質単元の不連続な関係

不整合 ある地層が堆積後,あるいは火成岩形成後隆起し地表にあらわれた後,(陸上で)風化・削剥作用を受け,その浸食面上に新期の地層が堆積したとき,両者の関係を不整合という。

アバット 不整合の一型式。新期の地層の層理面が,その不整合面と平行せず,著しい角度でこれと斜交している場合,新期の地層は基盤にアバットしているという。

不整合(太多線根本駅近く)

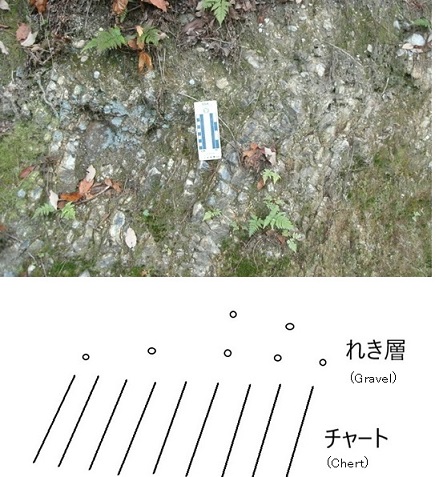

チャート層にれき層が不整合に重なる。

アバット(広見線御嵩口駅南)

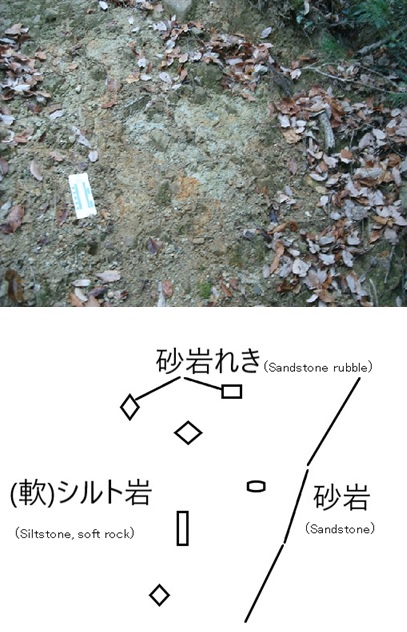

砂岩層に軟質のシルト岩(泥岩)がアバットしている。シルト岩に砂岩片(れき)がとりこまれている。

======================

3.踏査図から地質図を作る

野外調査図(踏査図)から地質図 (産総研より)

https://www.gsj.jp/geology/geomap/process-field/gongenyama1.html

この野外調査の記録から地質図を作成する。その際,岩石の露出がないところは論理的に推定して地質図にする。

調査図から地質図を作成(産総研より)

https://www.gsj.jp/geology/geomap/process-field/gongenyama3.html

-----------------

身近な具体例から地質図を作成

尾張地方の2地域を例に、調査結果から地質図をどう作るかを記す。なお、最後の完成した地質図は示していない。

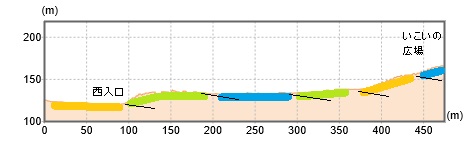

例1 新第三紀のゆるい傾斜の地層の地質調査 (可児やすらぎの森)

可児やすらぎの森で,2時間くらいをかけ砂岩や泥岩の重なりを3次元的に体得できる。地質踏査図に砂岩(ss,黄色)、泥岩(ms,青色)、砂岩泥岩の互層(ss and ms,黄緑色)を図示した。

地質踏査図

砂岩露頭

泥岩露頭

地層は南西にゆるく(10°くらい)傾斜する。南に向かい標高が高くなるので北から南にむかうと上位の地層があらわれる。

このことを理解できるように,西入口-いこいの広場,東入口‐いこいの広場にかけた断面図を記した。

西ルート断面図

東ルート断面図nue_practice3_east_section.jpg

473 x 148

下位から上位の順に,「砂岩,砂岩泥岩互層や泥岩,砂岩,泥岩」と重なることがわかる。

地質境界線として、下位の砂岩とその上の砂岩泥岩互層との境、中ほどの砂岩の上下の3本をとってみる。

上記の地質踏査図上で、その境界線を、北東へ向かっては標高が低いところへ、南西へ向かっては標高が高いところへとかく。地層の傾斜は南西に10°と小さいので書きにくいので、練習のため、地層の分布と地形の関係を理解するため、仮想的にもう少し傾斜があるとしてルートとルートの間の境界線をひいてみる。

地質踏査図

リンク→印刷用図面(pdf)

------------------

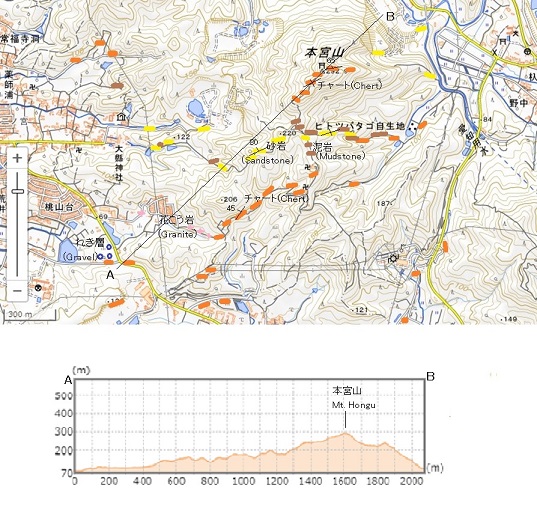

例2 中生代の地層や花こう岩 (本宮山南側の地質調査)

野稿図と地形断面

大県神社から本宮山付近の野稿図

北東から南西に断面線A-Bをとる。地形断面は国土地理院ウェブ地形図上で得ることができる。

実習 この野稿図でデータが多い範囲の地質平面図を作る。それに基づき地質断面図を作る。

印刷用pdf版 → リンク

留意点

・地質図を作るときは地質時代が若い(新しい)地質単元から境界を書く。

・若い(新しい) ← れき層/花こう岩/砂岩・泥岩/チャート → 古い

・砂岩・泥岩/チャート中の大局的な走向傾斜は走向が東北東-西南西方向で北へ急傾斜している。

・露出があるところでは岩石の種類の分布にあわせてなめらかに境界線をかく。

・露出がないところでは,境界線を等高線の高さが低くなる方へわずかに北に向かうようにする。

・断面図は断面線と平行でない。そこで印刷して断面図をきりとり,断面線に沿うよう断面図をおき地質断面を作る。

・あるいは,地質平面図上の断面線上の地質境界が本宮山からどのくらいの距離(長さ)かを測り,それを断面図の地表にもってくる。

・断面図で地下へ延長した地質境界は,まず花こう岩の境を下ひろがりにかく。

・チャートと砂岩・泥岩の境界はほぼ垂直だがわずかに右(北東)へ傾斜してかく。これは高さが低くなる方へわずかに北に向かう原則による。

準備中

例3 褶曲

例4 断層

例4 小構造とその表し方

====================

4.地下を探る

ここまで説明してきた地質図は,基本的に地表を調査して作る。地下の資源を掘り当てるあるいは地盤の状態を調べるためにはボーリングが行われる。

地下を知る,ボーリング

・油田や温泉を目的とした掘削,地質やそれに含まれるものの調査を目的とした「ボーリング調査」が広く行われている。

・学術調査の目的で,掘削船による深海底(深海掘削計画,ODP)や高緯度地帯の氷や凍土を対象としたボーリングなども行われている。

ボーリングにより得られたコア(岩芯),地下がどんな地質からなるかがわかる(ウィキペディアより)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/b/b4/Boring_core.jpg

地盤情報の利用

国土交通省では工事で得たボーリング柱状図を公開している。

KuniJiban

https://www.kunijiban.pwri.go.jp/jp/index.html

明智駅および顔戸駅周辺には東海環状自動車道や国道21号線バイパス工事にともなう地盤調査データが豊富である。それらから地下の地盤について調べてみる。

実習

データ抽出地点

各地点のボーリングデータ(pdf)

明智(Akechi)

→リンク 可児御嵩IC西(KaniMitake W) →リンク

可児御嵩IC東(KaniMitake E) →リンク 顔戸南南東(Godo SSE) →リンク

顔戸西(Godo

W) →リンク 顔戸西北西(Godo WNW) →リンク

顔戸北西(Godo

NW) →リンク 明智北北東(Akechi NNE) →リンク

これらのデータは国土地盤情報検索サイトにある地盤情報である。同サイト利用規約確認の上、データをダウンロードしている。

実習

これらのデータについて次のことを調べる。

・れき質土の厚さ

・瑞浪層群までの深さ(ボーリングデータで砂岩,軟岩,風化岩などと記されている)

これからこの地域の地下のようすを考える。

・れき質土の厚さに場所による違いがあるか。

・瑞浪層群までの深さで場所による違いがあるか。

===================

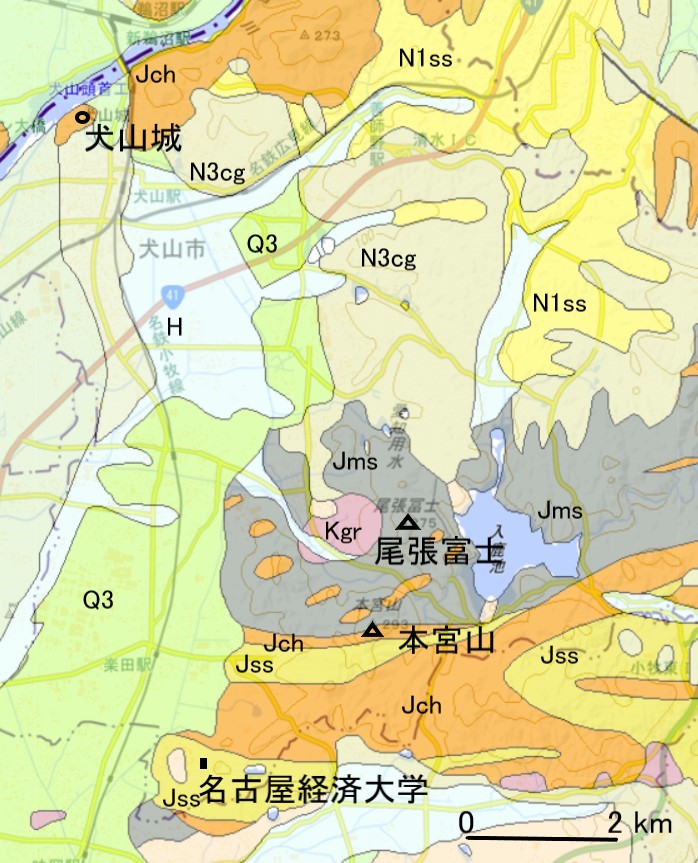

5 地質図を読む−名古屋経済大学周辺

大学周辺から犬山城にかけての地質を地質図で見てみる。犬山城の土台が中生代のチャートからなること,名古屋経済大学は中生代の砂岩の上にある。

犬山付近の地質図

犬山付近の地質を総括すると次のようになる。

新生代

第四紀 完新世 H:沖積層 / 更新世 Q3:段丘堆積物

新第三紀 鮮新世 N3cg:れき層 / 中新世 N1ss:砂岩,泥岩

中生代

白亜紀 Kgr:花こう岩

ジュラ紀 Jms:泥岩,Jss:砂岩,Jch:チャート

注:地層となったのがジュラ紀ということで,チャートはその形成が三畳紀までさかのぼる。

実習 大学付近から犬山城にかけた地質図を見て,次の場所の地質(地質時代と岩石)を記す。

(1)本宮山(ほんぐうさん)の地質。

(2)名古屋経済大学のあたりの地質。

----------------

付録:

動画:地質技師という仕事(JOGMEC) 3分28秒

https://www.youtube.com/watch?v=NLGPzQZbcf4&t=30s

動画:三井物産,西オーストラリアでの鉄鉱石開発(1分55秒)

https://www.mitsui.com/jp/ja/innovation/business/iron_ore/index.html

動画:海峡(1982年東宝 予告編) 2分35秒 青函トンネル工事に携わる地質技術者

https://www.youtube.com/watch?v=TGXM-4uy3Y0

----------------------

(以下余白)